Fontes: Sem permissão

O ano de 2008 e os anos seguintes foram um choque histórico.

O pânico vertiginoso da crise financeira, a crise prolongada da zona euro que se seguiu, o movimento Occupy e o “momento da desigualdade”, Black Lives Matter, a ansiedade crescente relativamente às políticas fascistas, a radicalização da crise climática, a crescente tensão geopolítica, tudo isto e muito mais levou à procura de quadros analíticos amplos, urgentes e poderosos. Qualquer outra coisa parece inadequada para o momento atual.

Uma das respostas do sector político progressista tem sido um regresso ao que poderíamos chamar de fundamentos clássicos. Para alguns é o marxismo. Para outros, incluindo eu, envolveu um regresso a Keynes, ao keynesianismo de esquerda e a correntes como a Teoria Monetária Moderna e o New Deal Verde.

Essa mudança foi “necessária”. Tem sido intelectual e politicamente produtivo. Mas também teve um preço.

O que me preocupa é uma dupla evasão da história, tanto “real” como intelectual, se me permitem fazer tal distinção:

a) Em termos reais: ao basear a crítica nas teorias sociais clássicas que se formaram especialmente no período 1900-1950, corremos o risco de subestimar o radicalismo do presente. Não se trata de subestimar os dramas do início do século XX (espero que evitem essa acusação), mas sim de insistir na novidade, na escala e no ritmo sem precedentes da nossa situação atual. Isto é verdade em três dimensões:

1. A enorme escala e os recursos do crescimento econômico moderno e da tecnologia que se estendem a milhares de milhões de pessoas e o enorme poder que isto confere a pequenos grupos de elites.

2. A nova corrida armamentista multipolar (nuclear).

3. A crise ambiental multifacetada e crescente.

A crise ecológica deve agora ser aquela que define o ritmo e o paradigma para todo o resto do pensamento crítico. Juntas, estas três tendências marcam os nossos tempos sem precedentes.

b). Em termos intelectuais, ao regressarmos às raízes clássicas da teoria social crítica do início do século XX, “ignoramos” o desenvolvimento muitas vezes problemático e complexo do pensamento social crítico entre a década de 1960 e o início da década de 2000. Para ser franco, houve um retrocesso. na teoria social.

Para aqueles da minha geração, criados nas décadas de 1970 e 1980, que atingiram a maioridade nas décadas de 1990 e 2000, o choque de 2008 trouxe uma espécie de rejuvenescimento. Mas também implicou uma ruptura com a nossa própria genealogia intelectual. Este salto nunca está completo. “Você pode tirar a criança da década de 1990, mas não pode tirar a década de 1990 da criança.” A sobreposição de fases históricas levou à opacidade e, por vezes, à confusão intergeracional.

Como disse recentemente Barnaby Raine, a minha formação intelectual na década pós-marxista da década de 1980 e no início da década de 1990 permaneceu presente, embora tacitamente.

“Meu orientador de doutorado @adam_tooze pertence a uma série de intelectuais (Therborn, David Scott, Chakrabarty, Hall, etc.) em busca de teoria social após o colapso da história dialética. Há muito que penso que isso é minimizado nos seus livros, que são apresentados como histórias narrativas... /1 Quando li pela primeira vez o manuscrito de "Crashed", por exemplo, disse: "Não percebo que relação ele tem entre economia e política." Depois que ele explicou a lógica latouriana, a rejeição desses dois pacotes conceituais, o livro fez sentido para mim; mas ele não tinha isso antes. Eu queria que ele publicasse uma resposta a Perry Anderson, porque fiquei surpreso que PA considerou a falta de uma explicação marxista da totalidade como evidência de uma rejeição (politicamente motivada, anti-radical) de qualquer explicação desse tipo, o que parecia ofuscar o interessante possibilidade de que, num mundo que já não é estruturado por (mediações de) um antagonismo de classe fundamental com conteúdo emancipatório imanente, tenhamos de voltar à prancheta - filosoficamente *e* politicamente - para explicar o nosso presente e a resposta apropriada a ele. A história narrativa e Latour se encontram aqui. Ambos rejeitam qualquer teoria da estrutura, contra a qual os agentes possam ser lidos. Penso que o marxismo ainda poderia ser útil para compreender o apelo dessa escolha: a crise de uma teoria marxista da estrutura social seguiu-se ao desmantelamento da coligação emancipatória da revolução mundial derrotada das décadas de 1960 e 1970. Quando essa visão do mundo entrou em colapso, o mesmo aconteceu com a revolução mundial. teoria, que se ajusta a Lukács ou Gramsci (sem sua teleologia otimista). Tal como as quatro figuras que mencionei anteriormente, Tooze foi recrutado pela esquerda revolucionária quando jovem e depois foi atraído pelo revisionismo da década de 1980 (o eurocomunismo no seu caso) que pretendia falar das "novas coisas más" de Brecht, não os bons e velhos. Estes relatos – parece-me que o de Scott é o mais rico – tendem a assumir que a história dialética pura sempre ignorou alguma coisa (especialmente o seu habitual eurocentrismo), mas também que o neoliberalismo marca uma ruptura mais fundamental do que o freio das “marchas para a frente”, com o consequências para os seus atores. Obviamente, essas afirmações são discutíveis. Mas a dificuldade de Anderson é que ele também há muito sugere essa crise intelectual para o marxismo, desde sua famosa dupla de livros de 1976/83 até seu sensível ensaio de 1990 sobre Fukuyama e depois seu ensaio sobre o relançamento da NLR em 2000. Acho que a difícil questão (minha pergunta de doutorado!) é se algum conceito de liberdade além das relações de subordinação pode sobreviver ao fim da História, ao desmantelamento dos pressupostos sujeitos da liberdade. Tooze não pergunta isso, mas respondê-la exigirá repensar a teoria social.O que está em jogo aqui é tanto a escala da ruptura histórica – o que perdura – como o seu carácter: o que é possível nos novos tempos? Penso que primeiro precisamos de uma investigação aberta (“injustificada”) dos processos de formação dos sujeitos, do terreno da luta política e das normas. Se tudo isto parece uma repetição dos anos 90, a minha esperança é que agora estejamos a tentar contar novas histórias (daí a fusão triádica Foucault/Latour/Keynes de Tooze) e não apenas lamentar a morte das antigas.

Em reação a críticos como Perry Anderson e a trocas com camaradas como Barnaby Raine, desde 2020 me apropriei do “conceito encontrado” de policrise do pensador francês Edgar Morin como forma de destacar esta tensão.

Para frustração dos seus muitos críticos, o conceito de policrise carece de uma genealogia intelectual respeitável e da coragem analítica que um bom teórico crítico esperaria. Para mim, é exatamente por isso que parece certo para o nosso momento. Na sua falta de especificação, o conceito de policrise serve como um lembrete da indeterminação, incerteza e complexidade que perdemos no meio das novas e ousadas certezas do “capitaloceno”.

A ideia de que o regresso à teoria social do momento pós-marxista das décadas de 1980, 1990 e 2000 possa realmente ser um movimento de abertura de mente é, convenhamos, contra-intuitiva. À esquerda, essa era é muitas vezes vista como uma época de desorientação e encerramento. Certamente não estou defendendo a simples apropriação histórica. 2008 aconteceu. Não podemos regressar ao futuro até à década de 1990, tal como não podemos recuar até à década de 1930. O que aprecio na teorização de “tempos anteriores a (2008)” é a sua natureza aberta. A minha aposta é que é precisamente dessa abertura que precisamos para abraçar o radicalismo do nosso momento atual.

Na entrevista com Ding Xiongfei, da Shanghai Review of Books, falamos sobre Bruno Latour e Ulrich Beck, dois teóricos que confrontaram a novidade radical e, ao fazê-lo, abriram o quadro convencional da teoria social. Apesar de todas as suas diferenças conceituais básicas, eles também compartilhavam uma noção do potencial catastrófico da modernidade, que na última obra de Latour tornou-se verdadeiramente dramática.

Em artigos posteriores desta minissérie (espero que a razão para a escolha do título fique clara mais adiante neste artigo), quero repetir esta manobra no que diz respeito às interpretações da globalização e da globalidade oferecidas na década de 1990 e no início da década de 2000. pelos antropólogos Anna Tsing e Arjun Appadurai e pelos historiadores Michael Geyer e Charles Bright. A minha intuição é que, ao revisitar as suas complexas articulações da primeira onda de globalização pós-Guerra Fria, podemos obter alguns novos insights sobre a crise atual.

Na palestra Maeder, que tive o privilégio de proferir na New School em novembro do ano passado, voltei ao termo policrise e o situei em relação à crítica fundamental das versões capitalocêntricas da teoria social oferecida pelo casal feminista antropólogo K Gibson -Graham em Fim do Capitalismo (1996).

A apresentação em PowerPoint da conferência, adaptada para formato PDF (tentei reproduzir a animação dos slides utilizando sequências de indicadores em PDF), pode ser descarregada aqui.

Palestra de Tooze Maeder em formato PDF (2,58 MB ∙ arquivo PDF) Baixar

O debate após a palestra foi animado e me deixou com a sensação de que o argumento talvez pudesse ser melhor cristalizado da seguinte forma:

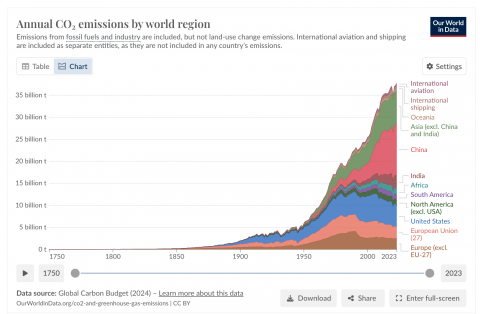

O problema central do presente é como pensar sobre a novidade radical da nossa situação. Até que ponto a teoria convencional da crise pode fazer justiça ao nosso momento atual? A crise ecológica deve agora ser aquela que define o ritmo e o paradigma para todo o resto do pensamento crítico. Temos de levar a sério as implicações do gráfico que representa toda a história econômica moderna em termos de emissões de CO2 e que destaca inequivocamente a absoluta novidade e radicalismo do nosso momento atual.

Dito de forma grosseira, a maior parte da teoria crítica clássica foi formulada na metade esquerda deste gráfico que, como pode ser visto à primeira vista, tem pouca ou nenhuma relação séria com a nossa situação atual. Pode-se dizer que os padrões do capitalismo fóssil foram estabelecidos no século XIX e no início do século XX, quando as suas estruturas foram estabelecidas. Mas as quantidades importam. E a grande aceleração global desde a Segunda Guerra Mundial transformou quantidade em qualidade.

O que me preocupa é a dramática descrição de 2021 de Mark Blyth da nossa situação atual: “o colapso climático… é um gerador gigantesco de resultados não lineares com convexidades perversas. Em linguagem simples, não existe meio-termo, não existe média, não existe retorno ao normal. É uma viagem só de ida em direção ao desconhecido.” A questão essencial é esta: a teoria social crítica pode compreendê-lo? O que acontece com esta realidade? “Não há meio-termo, não há meio-termo, não há retorno à normalidade… uma viagem só de ida em uma direção para o desconhecido”?

Depois de discutir com Nancy Fraser e outros colegas da New School, existem, até onde posso ver, quatro respostas diferentes para este desafio:

1. A primeira é insistir que a policrise não é novidade. É apenas a forma mais recente do tipo de crise que os marxistas sempre acreditaram ser bons a analisar. Uma mistura de Marx, Gramsci e Polanyi sobre a ruptura ecológica, com o capitalismo racial incluído na mistura, servirá este propósito. A hipótese subjacente que sustenta este trecho teórico das décadas de 1920, 1930 ou 1940 até o presente é a continuidade estrutural. A Grande Transformação que Polanyi diagnosticou ainda hoje faz sentido para nós. A ideia de interregno de Gramsci ainda ilumina a nossa realidade.

Parece-me que esta é uma aposta arriscada que subestima seriamente a ruptura radical marcada pela grande aceleração ocorrida desde 1945. Como pode este tipo de imobilidade intelectual ser coerente com a mudança multiforme e espetacular que define o nosso momento? Também não vejo como pode ser consistente com a tradição intelectual radical à qual declara fidelidade, uma tradição que, a partir do final do século XIX, não repetiu os clássicos, mas estava em movimento, com Lénine como o grande iconoclasta.

2. Uma segunda posição é que o termo policrise indica, com efeito, um novo nível de complexidade, intensidade e urgência dos problemas. Para abordá-los, a teoria deve ser desenvolvida. Mas os contornos deste novo e mais complexo tipo de teoria da crise foram diagnosticados o mais tardar nas décadas de 1960 e 1970. Este foi o momento em que o conflito de classes, as crises de acumulação de ambos os lados, convergiram pela primeira vez. Cortina, lutas anticoloniais, lutas por identidade e novos desafios como o ambientalismo. Era isto que Louis Althusser e Stuart Hall pretendiam com a sua concepção de sobredeterminação.

Nas palavras de Gibson-Graham: “A sobredeterminação de Althusser pode ser entendida de várias maneiras (embora não exaustivamente) como um sinal da especificidade irredutível de cada determinação; a complexidade essencial – em oposição à simplicidade radical – de cada forma de existência;7 a abertura ou incompletude de cada identidade; a falta de encerramento último de cada significado; e a possibilidade correlata de conceber uma totalidade social acêntrica –Althusser usa o termo “descentrado”8– que não é estruturada pela primazia de qualquer elemento ou localização social”. Gibson-Graham “Capitalismo e Antiessencialismo” em End of Capitalism , 27.

O momento atual justifica a presciência teórica de Althusser e Hall de meio século atrás. Agora é um momento emocionante para pensar com eles e através deles.

3. A terceira posição admite que é fácil concordar com a posição 2. A agenda que Althusser, Hall e outros apresentaram é atraente. Como disse Gibson-Graham: “O conceito de sobredeterminação de Althusser pode ser visto como o locus de um anseio ou desejo: ressuscitar o reprimido, abrir espaço para o ausente, ver o invisível, dar conta do que não é explicado, experimentar o que é proibido.”

Mas isso levanta a questão: quem realmente cumpriu essa agenda? Como mostra K. Gibson-Graham em End of Capitalism, embora a sobredeterminação seja notada, a própria elaboração de uma explicação em termos de sobredeterminação revelou-se ilusória e, na maioria dos casos, a análise regride à simplicidade da primeira posição. Na sua leitura, isso não é acidental. Gibson-Graham, apoiando-se em teóricos queer como Eve Kosofsky Sedgwick, criticou a concepção excessivamente estrita e coerente da realidade implícita na teoria social padrão. É esse conjunto subjacente de pressupostos – ontológicos, se nos é permitido ser tão ousados – que frustra repetidamente a intenção dos analistas da sobredeterminação.

Gibson-Graham ilustra isso com relação ao chamado “efeito Natal” de Kosofsky Sedgwick.

A teórica Eve Kosofsky Sedgwick chamou isso de “efeito Natal”. Para Sedgwick, o que é tão deprimente no Natal é a forma como todas as instituições da sociedade se unem e falam “a uma só voz” (1993: 5): as igrejas cristãs, claro, mas também o Estado (que estabelece escolas e feriados nacionais), o comércio, a publicidade, os meios de comunicação (que aumentam o frenesi natalino e cantam a contagem regressiva para o Natal), os eventos sociais e as atividades domésticas, "todos eles... alinham-se uns com os outros tão perfeitamente uma vez por ano, e o monólito assim criado é algo que se pode ver com olhos infelizes” (p. 6).Sedgwick aponta para uma formação monolítica semelhante no domínio das expectativas sobre a sexualidade, onde se espera que o sexo biológico, o gênero autopercebido, a personalidade e a aparência, o sexo e o gênero do objeto sexual (que se presume não ser você) sejam nem é o mesmo que você), práticas sexuais (incluindo o privilégio de certos órgãos e orifícios associados à reprodução, ou à inserção e recepção), fantasias sexuais e grandes ligações emocionais e arranjos domésticos unem-se em associações previsíveis (Sedgwick, 1993: 7). (Romper essas associações é o trabalho teórico de “queer” a sexualidade.) O que me incomoda, espero que de forma produtiva, é um efeito de Natal semelhante na teoria social, onde as coisas tendem a alinhar-se e a falar com uma única voz (a univocidade de uma formação dominante ou hegemônica). Tal como a família é muitas vezes reivindicada pela heterossexualidade (e presume-se uma família heterossexual), também a sociedade é frequentemente reivindicada pelo capitalismo. São produzidas imagens de uma sociedade capitalista, incluindo um estado capitalista, uma economia capitalista, uma reprodução capitalista e identidades subjetivas como trabalhadores e consumidores num espaço social capitalista.

O que significaria quebrar esta representação monolítica do poder? Implicaria uma teoria social que permitisse que significados e instituições fossem “desconectados uns dos outros”:

Mas as questões de Sedgwick sobre o Natal, a família e a sexualidade sugerem a possibilidade de outros tipos de representações sociais: “E se… houvesse uma prática de valorizar as formas como os significados e as instituições podem ser desligados uns dos outros? E se as situações mais ricas não fossem aquelas em que tudo significa a mesma coisa? (pág. 6). De um modo mais geral, a visão de Sedgwick põe em causa o projecto de representação das sociedades e das economias como formações hegemónicas. E se descrevêssemos a existência social como desconectada de si mesma, nos termos de Sedgwick, em vez de produzir representações sociais nas quais tudo faz parte do mesmo complexo e, portanto, em última análise, “significa a mesma coisa” (por exemplo, a hegemonia capitalista)? Quais poderiam ser as vantagens de representar uma desordem rica e prolífica?

Gibson-Graham, JK (1996). Organização Capitalista Queer(y)ing. Organização, 3(4), 541-545.

Considero a crítica de Gibson-Graham à teoria social convencional extremamente persuasiva e perspicaz. Desde que o escreveu, o surgimento de conceitos ainda mais totalizantes, como, por exemplo, o capitaloceno, apenas demonstra o quão relevante e urgente essa crítica permanece.

Se na prática é difícil estabilizar uma explicação da sobredeterminação, então, para manter em mente tais possibilidades radicais e perturbadoras, precisamos de ideias irritantes que provoquem pensamentos não essencializantes. Esta heurística é a melhor justificação, parece-me, para evocar conceitos irritantes e incompletos como “policrise”.

A policrise é subespecificada. É uma teoria fraca. Mas aqueles que o criticam em nome de uma maior clareza ou de uma teoria mais forte subestimam a escala da confusão em que nos encontramos.

A policrise é útil precisamente porque nos lembra da crise do conhecimento, da lacuna entre a teoria crítica herdada e o radicalismo do nosso presente.

Este tipo de pensamento irá necessariamente parecer provisório, móvel e insatisfatório. Isto é precisamente o que se espera de teorias não essencialistas que não podem e não irão oferecer a certeza de uma resolução/conclusão/categoria, etc. Eles estão em movimento, sem raízes e, até certo ponto, fugitivos.

4. No entanto, penso que precisamos de nos afastar de Gibson-Graham no que diz respeito ao enredo subjacente e ao diagnóstico do presente.

Para Gibson-Graham, que escreveu no final da década de 1990, a sua intenção ao introduzir a sua crítica radical das concepções capitalocêntricas da economia política era questionar o poder e quebrar o controlo da ideologia hegemônica. A minha proposta é menos optimista.

A minha sugestão não é tanto que as leituras capitalistas da modernidade tendam a levar-nos a subestimar as possibilidades de acção radical, mas sim que tendem a levar-nos a subestimar o alcance da catástrofe. Um mundo desorganizado consigo mesmo pode ter mais graus de liberdade, mas também tem um alcance novo e assustador em relação à crise.

A escalada da crise ambiental, a emergência da concorrência entre grandes potências multipolares (a escalada dos conflitos regionais articulada com a corrida armamentista nuclear tripolar) e a extraordinária aceleração da riqueza oligárquica (Musk) criam uma situação nova com um novo potencial catastrófico. Pode-se pensar que este potencial catastrófico é impulsionado pela violência da “hiperação”, pela magnitude das repercussões ambientais (como vistas, por exemplo, na forma de uma pandemia), ou pela total falta de sentido do discurso público: um desgaste que vai além ideologia, que, pelo menos, poderia ser considerada como tendo um propósito instrumental.

Um mundo “desorganizado” poderia ser precisamente o tipo de conceituação que precisamos para entender o momento atual como “um gigantesco gerador de resultados não lineares com convexidades perversas. Em linguagem simples, não existe meio-termo, não existe média, não existe retorno ao normal. É uma viagem só de ida em direção ao desconhecido.”

Adam Tooze é professor de história Shelby Cullom Davis na Universidade de Columbia e diretor do Instituto Europeu. Em 2019, a revista Foreign Policy nomeou-o um dos principais pensadores globais da década. Seu último livro, Shutdown: How Covid Shook the World's Economy.Tradução: Enrique García

Nenhum comentário:

Postar um comentário

12