L'Emeute [A Insurreição], Honoré Daumier, c.1852 – c.1858. (Coleção Philips, Washington, DC, EUA)

As últimas duas décadas foram marcadas por uma onda global de revoltas, motins e ocupações que não buscam mais tomar o controle dos aparatos estatais, como no antigo paradigma revolucionário, mas sim se concentrar na insurreição como uma arte em si mesma.

O artigo abaixo foi publicado originalmente no Communis. Nós o reproduzimos na Revista Jacobin como parte da parceria colaborativa entre ambas as mídias.

Insurreição é uma palavra muito grande. O apelo à insurreição é um apelo extremamente sério. Quanto mais complexa a estrutura social, mais perfeita a organização do poder estatal, mais elevada a tecnologia militar, mais imperdoável é a formulação precipitada de tal slogan.

—VI Lenin em Proletari, 17 (4) de outubro de 1905, citado em Roque Dalton, Um livro vermelho para Lenin.

Mais de cem anos após a morte de Lenin, é tentador dizer que estamos vivendo novamente ou mais uma vez nos tempos leninistas. Como sempre acontece em círculos com afinidades marxistas, há muitas citações, tanto canônicas quanto marginais, que poderiam ser aduzidas para confirmar essa impressão da época (nenhuma tão marcante, entretanto, quanto a conclusão com a qual Lenin convida os bolcheviques, em uma carta do final de setembro de 1917 ao Comitê Central do Partido Operário Social-Democrata Russo, a considerar a insurreição como uma arte). O contexto continua o mesmo que, a partir de 1905, já havia obrigado Lenin a refutar muitas vezes as acusações e deturpações do marxismo como se fosse uma espécie de blanquismo:

Poderia haver distorção mais flagrante da verdade do que esta, quando nenhum marxista nega que foi o próprio Marx quem falou da maneira mais concreta, clara e irrefutável sobre este problema, dizendo precisamente que a insurreição é uma arte, que deve ser considerada como tal, que é necessário obter uma primeira vitória e depois continuar avançando de uma para outra, sem interromper a ofensiva contra o inimigo, aproveitando-se de sua confusão, etc.? Para ter sucesso, a insurreição deve ser baseada não em uma conspiração, nem em um partido, mas na classe mais avançada. Isto antes de tudo. Em segundo lugar, deve ser baseada na revolta revolucionária do povo. E em terceiro lugar, a insurreição deve basear-se naquele ponto de viragem na história da revolução ascendente, quando a atividade da vanguarda popular é maior, quando as hesitações nas fileiras dos inimigos e nas fileiras dos amigos da revolução, fracos, moderados ou indecisos, são maiores. Essas três condições são o que diferencia o marxismo do blanquismo na formulação do problema da insurreição. Mas se estas condições forem satisfeitas, recusar considerar a insurreição como uma arte equivale a trair o marxismo e a trair a revolução… [1]

É uma fórmula bem conhecida, mas, parece-me, não suficientemente compreendida. A citação ainda aparece no que é, sem dúvida, um dos últimos grandes tratamentos do leninismo comprometido na América Latina, Um Livro Vermelho para Lenin, do poeta salvadorenho Roque Dalton, concluído em forma de manuscrito em 1973 em Cuba, mas publicado pela primeira vez apenas em 1986 na Nicarágua sandinista.

O que nem Lenin nem Dalton poderiam ter previsto, no entanto, é a atração futura dessa ideia que associa o marxismo e, por extensão, o leninismo à arte da insurreição. Hoje, é altamente tentador afirmar que tal ideia nunca foi tão válida quanto nos tempos atuais. A nossa é de fato uma era que filósofos como Alain Badiou ou poetas como Joshua Clover – tanto em nome do marxismo quanto do comunismo – descrevem como uma era de revoltas, tumultos, motins, levantes e insurreições de todos os tipos.

Muito antes da invasão do Capitólio pelos apoiadores de Donald J. Trump em Washington em 6 de janeiro de 2021, para não falar de sua replicação um ano depois em Brasília pelos apoiadores de Jair Bolsonaro, a esquerda internacional também começou a identificar seu principal impulso com vários movimentos insurrecionais e revoltas populares. Na Europa, essa tendência vinha crescendo pelo menos desde os eventos de maio de 1968, enquanto na América Latina as derrotas eleitorais dos governos da Maré Rosa na última década contribuíram para um esgotamento semelhante da política orientada ao Estado e uma reorientação exclusiva em favor da arte da insurreição.

Após essa reorientação, as últimas duas décadas foram marcadas por uma onda global de levantes, revoltas e ocupações de praças e zócalos que não buscam mais tomar o controle dos aparelhos estatais, como no antigo paradigma revolucionário, mas sim focar na insurreição como uma arte em si. Entre os panelaços e os piquetes na Argentina em 19 e 20 de dezembro de 2001, as barricadas em Oaxaca em 2006 no México, ou os movimentos nas praças de 2011 na Espanha, Egito ou Turquia, se não começando muito antes, com o levante armado do Exército Zapatista de Libertação Nacional em 1º de janeiro de 1994 em Chiapas, temos assistido a uma tendência global que está se afastando definitivamente do paradigma revolucionário para se concentrar em diversas formas insurrecionais de fazer política contra ou à distância do Estado.

O famoso livro de Lenin, O Estado e a Revolução, escrito nos meses anteriores à Revolução de Outubro, enquanto seu autor estava escondido do Governo Provisório, teria que ser reescrito hoje. O que está em jogo já não se enquadra no título geral de Lenine, mas sim na rubrica O Estado e a Insurreição [2]. Isto porque as últimas décadas foram marcadas não apenas por uma série de tumultos e insurreições, mas também pela ascensão e depois exaustão de uma série de governos de esquerda, centristas ou populistas que usaram com sucesso meios eleitorais para chegar ao poder estatal, especialmente na América Latina. O resultado do esgotamento da hegemonia ou da derrota eleitoral desses governos tem sido uma crescente desconexão — confirmada caso após caso — entre a expectativa de que uma mudança radical poderia emergir dentro do sistema parlamentar-estatal existente e a repentina percepção, que pode ser tão preocupante quanto deprimente, de que o momento político propriamente dito está hoje limitado ao breve tempo insurrecional de protestos e explosões de rua.

Embora possa ser tentador, então, adicionar a pátina do reconhecimento marxista-leninista à compreensão de nossos tempos por meio de uma citação canônica do velho bolchevique, isso também é altamente enganoso, porque os próprios termos do apelo de Lenin ao Comitê Central mudaram completamente seu significado. Por um lado, devemos lembrar que a palavra "insurreição" (восстание ou vosstánie em russo) muitas vezes serve como quase sinônimo de "revolução" (революция ou revoliutsia). Na sua História da Revolução Russa, por exemplo, Trotsky trata da Revolução de Outubro no Capítulo 46 intitulado “A Revolta de Outubro”[3]. Por outro lado, nos diferentes textos em que Lênin fala da insurreição como uma arte (textos que Trotsky também cita e comenta em dois capítulos anteriores de sua História), o objetivo é entender o momento da insurreição armada como uma etapa ou fase dentro de um processo mais amplo que depois podemos qualificar como revolucionário). E, como tal, a fase insurrecional deve ser considerada em sua articulação com outros termos ou outras fases, como conspiração, conspiração ou tomada de poder.

É, portanto, apropriado distinguir o que poderíamos chamar de insurreição em seu sentido geral, como um quase sinônimo de revolução, da insurreição em seu sentido restrito, limitada a um momento ou estágio do processo revolucionário mais amplo. Sejam elas vindas diretamente de Lenin ou do comentário de Trotsky, todas as citações sobre o assunto também aparecem no livro de Roque Dalton. E isso não é coincidência: a coordenação dos dois sentidos da insurreição constitui precisamente o cerne daquela "arte" do paradigma revolucionário clássico que em Um Livro Vermelho para Lenin encontra uma de suas últimas expressões sistemáticas.

Em seu texto sobre “Exército Revolucionário e Governo Revolucionário” de 10 de julho (27 de junho) de 1905, por exemplo, Lenin observa:Não muito tempo atrás, a única manifestação da luta do povo contra a autocracia era a revolta , isto é, levantes inconscientes, desorganizados, espontâneos e às vezes desenfreados. Mas o movimento operário, assim como o movimento da classe mais avançada, o proletariado, superou rapidamente essa fase inicial. A propaganda e a agitação da social-democracia, consciente de seu objetivo, contribuíram para isso. Simples revoltas deram lugar a greves organizadas e manifestações políticas contra a autocracia. [4]

E mais tarde, referindo-se ao motim no encouraçado Potemkin, ele acrescenta: "O primeiro passo foi dado. O Rubicão foi atravessado… Revoltas, manifestações, lutas de rua, destacamentos de um exército revolucionário: tais são as etapas do desenvolvimento da insurreição popular» [5].

O principal inimigo de Lenin, quando ele clama pela insurreição armada, é a atitude reformista de espera, passividade e adiamento até que as famosas "condições objetivas" para a revolução estejam maduras. Sob o título "Tarefas dos Destacamentos do Exército Revolucionário", Dalton cita as seguintes declarações de Lenin, feitas no final de 1905:

Os destacamentos podem e devem aproveitar todas as oportunidades de trabalho ativo e de modo algum adiar as suas tarefas até à insurreição geral, pois, sem uma prova prévia de fogo [,] não é possível adquirir aptidão para a insurreição. […] Cada destacamento deve lembrar-se de que se deixar passar hoje uma oportunidade favorável para operações deste tipo, será culpado de inatividade imperdoável, de passividade; E tal culpa constitui o maior crime que um revolucionário pode cometer em tempos de insurreição, a maior vergonha para qualquer um que luta não com palavras, mas com ações, pela liberdade... Atrasos, discussões, adiamentos, indecisões, são a ruína da causa da insurreição. [6]

Então, citando o pequeno livro de Georg Lukács, Lenin: Um Estudo da Unidade de Seu Pensamento, Dalton acrescenta que a greve por si só, por exemplo, não é mais suficiente como tática política no processo de insurreição generalizada:

Foi Lenine o primeiro a reconhecer, muito cedo, já em 1905, que a greve geral não era uma arma suficiente na luta final […] Até a arma da greve geral lhe falha se, perante a burguesia que pega em armas, [o proletariado] não pega em armas. [7]

Acima de tudo, Dalton recorre à História da Revolução Russa para explicar em que consiste “A Arte da Insurreição” — como afirma o título do capítulo 43 do livro de Trotsky, do qual o poeta salvadorenho cita três extensas seções espalhadas por Um Livro Vermelho para Lenin. Nesses fragmentos, trata-se justamente de articular o elemento de conspiração ou conspiração com a fase de insurreição, bem como distinguir onde o marxismo e o blanquismo se encontram e onde se distanciam. O chefe do Exército Vermelho comenta:

É essencial entender exatamente a relação entre insurreição e conspiração, o que as opõe e o que as complementa, tanto mais que o termo "conspiração" tem um significado contraditório na literatura marxista, quer designe o empreendimento independente de uma minoria que toma a iniciativa, quer a preparação pela minoria de uma revolta majoritária. A história prova, é verdade, que sob certas condições uma insurreição popular pode ter sucesso mesmo sem um complô. Ao se manifestar com ímpeto “elementar” por meio de uma revolta generalizada, em múltiplos protestos, manifestações, greves, confrontos de rua, a insurreição pode arrastar um setor do Exército, paralisar as forças inimigas e derrubar o antigo poder. [8]

E mais adiante:

A combinação da insurreição em massa com a conspiração, a subordinação da conspiração à insurreição, a organização da insurreição por meio da conspiração, é o capítulo complexo e responsável da política revolucionária que Marx e Engels chamaram de "a arte da insurreição". Isso requer uma direção geral correta das massas, uma orientação flexível diante das circunstâncias mutáveis, um plano ofensivo bem pensado, prudência nos preparativos técnicos e audácia em desferir o golpe. [9]

Em outra passagem que Dalton cita sob o título "A Arte da Insurreição (II)", Trotsky explica por que as lições de Marx ou Lenin não precisam necessariamente ser rotuladas de "blanquistas" em um sentido pejorativo:

De suas observações e reflexões sobre inúmeras revoltas das quais participou ou testemunhou, Augusto Blanqui deduziu um certo número de leis táticas, sem as quais a vitória da insurreição é extremamente difícil, se não impossível. Blanqui instou à organização antecipada, com tempo suficiente, de destacamentos revolucionários regulares, sua direção centralizada, um suprimento adequado de munição, uma distribuição bem calculada de barricadas, cuja construção seria planejada e deveria ser defendida sistematicamente, não episodicamente. Naturalmente, todas essas regras relativas aos problemas militares da insurreição são modificadas juntamente com as condições sociais e a técnica militar; Mas de forma alguma eles devem ser considerados "blanquismo" no sentido que os alemães dão ao "putchismo" ou ao "aventureirismo" revolucionário. [10]

A insurreição é uma arte e, como qualquer arte, tem suas leis. As regras de Blanqui respondiam a uma visão realista da guerra revolucionária. O erro de Blanqui não estava no teorema direto, mas no seu recíproco. Do fato de que a incapacidade tática levou a revolução ao colapso, Blanqui deduziu que a observância das regras relativas às táticas insurrecionais era capaz, por si só, de proporcionar a vitória. Somente deste ponto de vista é legítimo contrastar o blanquismo com o marxismo. Conspiração não substitui insurreição. Por mais bem organizada que seja, a minoria ativa do proletariado não pode tomar o poder independentemente da situação geral do país. Nisto, o blanquismo é condenado pela história. Mas somente nisso. O teorema direto mantém toda a sua força. Para tomar o poder, o proletariado não precisa de uma mera revolta de forças elementares. Você precisa da organização correspondente, do plano, da conspiração. É assim que Lenine coloca a questão [11].

A arte da insurreição, então, consiste em organizar as conexões e os revezamentos entre as diferentes fases do processo revolucionário geral, como a revolta espontânea, também chamada de "elementar", a greve, a conspiração, a organização e a conspiração. É por isso que a ênfase recai tanto na organização dos destacamentos ou unidades de um exército revolucionário ("O lema do momento é organização", diz Lenin, citado por Dalton ) . Mas, além disso, o Soviete de Deputados Operários deve ser reconhecido como o aparato de um governo revolucionário, capaz de construir um novo tipo de Estado. Portanto, Dalton pode citar Lenin na primeira das "Duas Cartas ao Comitê Central" do Partido Trabalhista Social-Democrata Russo, quando o líder dos bolcheviques, em setembro de 1917, afirma:

Os bolcheviques, tendo obtido a maioria nos Sovietes de deputados operários e soldados em ambas as capitais, podem e devem tomar o poder do Estado em suas próprias mãos […] A tarefa do Partido deve ser clara: colocar na agenda a insurreição armada em Petrogrado e Moscou (com suas províncias), a conquista do poder, a derrubada do Governo. Precisamos encontrar uma maneira de promover isso sem dizer isso abertamente na imprensa. Lembre-se, medite nas palavras de Marx sobre a insurreição: a insurreição é uma arte, etc. Não temos um aparato? O aparato existe: os sovietes e as organizações democráticas. [12]

Finalmente, em “Conselhos de um Ausente”, algumas linhas escritas pelo próprio Lenine em 8 (21) de Outubro de 1917, podemos encontrar um grande resumo da arte da insurreição:

Estou escrevendo estas linhas em 8 de outubro com pouca esperança de que cheguem às mãos dos camaradas em Petrogrado até o dia 9. Elas podem chegar tarde demais, pois o Congresso dos Sovietes da Região Norte foi convocado para 10 de outubro. Tentarei, no entanto, referir-me ao meu “Conselho de uma Pessoa Ausente” caso a provável revolta dos trabalhadores e soldados em Petrogrado e todos os seus “arredores” ocorra em breve, mas ainda não ocorreu. É óbvio que todo o poder deve passar para os soviéticos. […] Não há necessidade de nos determos nessas verdades, que são conhecidas por todos e há muito comprovadas. No entanto, devemos nos deter em algo que certamente não está totalmente claro para todos os camaradas, a saber: que a transferência de poder para os sovietes hoje significa, na prática, uma insurreição armada. Você pode pensar que isso é óbvio, mas nem todo mundo pensou nisso ou pensa nisso. Renunciar à insurreição armada hoje seria equivalente a renunciar ao slogan mais importante do bolchevismo (todo o poder aos sovietes) e a todo o internacionalismo revolucionário-proletário em geral. Mas a insurreição armada é um aspecto particular da luta política, sujeito a leis particulares, que deve ser profundamente analisado. Karl Marx expressou essa verdade de forma muito tangível quando escreveu que a insurreição armada é, como a guerra, uma arte.

E, para completar seu “Conselho de um Ausente”, em 8 (21) de outubro de 1917, Lenin passa a enumerar as regras da arte da insurreição segundo Marx:

Marx destaca as seguintes regras mais importantes desta arte: 1) Nunca brinque de insurreição e, uma vez iniciada, esteja firmemente preparado para levá-la adiante. 2) Concentrar forças muito superiores às do inimigo no momento e local decisivos; Caso contrário, este, mais bem preparado e organizado, aniquilará os insurgentes. 3) Uma vez iniciada a insurreição, proceda com a maior determinação e, necessária e infalivelmente, passe à ofensiva. "A defensiva é a morte da insurreição armada." 4) Tente pegar o inimigo desprevenido e aproveite o momento em que suas tropas estiverem dispersas. 5) Esforce-se para alcançar sucessos diários, mesmo que sejam pequenos (poderíamos até dizer de hora em hora, se for uma única cidade), mantendo a superioridade moral a todo custo . Marx resume todas as lições de todas as revoluções, no que diz respeito à insurreição armada, citando as palavras de Danton, o maior mestre de táticas revolucionárias conhecido na história: "audácia, audácia e sempre audácia". [13]

Em última análise, como Dalton confirma com outros fragmentos da História de Trotsky citados sob o título "A Arte da Insurreição (III)", o que está em jogo é a articulação da dialética entre espontaneidade e organização consciente, ou entre as condições subjetivas e objetivas do processo revolucionário, refutando assim o suposto blanquismo dos bolcheviques:

Mas ao rejeitar todas as variantes do blanquismo e do anarquismo, Lenin não se curvou nem por um minuto diante da força elementar "sagrada" das massas. Antes e mais profundamente do que qualquer outro, ele refletiu sobre a relação entre os fatores objetivos e subjetivos da revolução, entre o movimento das forças elementares e a política do Partido, entre as massas populares e a classe avançada, entre o proletariado e sua vanguarda, entre os sovietes e o Partido, entre a insurreição e a conspiração. O próprio fato de que não é possível provocar uma revolta quando se quer e que a vitória exige organizar a insurreição em tempo hábil, coloca a liderança revolucionária diante do problema de formular um diagnóstico exato dos acontecimentos: é necessário avisar a tempo sobre a insurreição crescente, para poder completá-la com uma conspiração. Embora a imagem tenha sido muito abusada, a intervenção obstétrica no parto continua a ilustrar de forma mais vívida essa interferência consciente em um processo elementar. [14]

Contudo, ao contrário das aparências, sempre tão atraentes para aqueles que querem se envolver na fraseologia leninista, todo esse arcabouço de interpretação da arte da insurreição não corresponde mais em nada à nossa realidade atual. Em vez disso, gostaria de propor que estamos testemunhando hoje uma autonomização da insurreição em seu sentido restrito — em oposição à sua integração como uma etapa entre muitas em um processo revolucionário mais amplo que, no modelo clássico, leva à tomada do poder para a construção de um novo tipo de Estado.

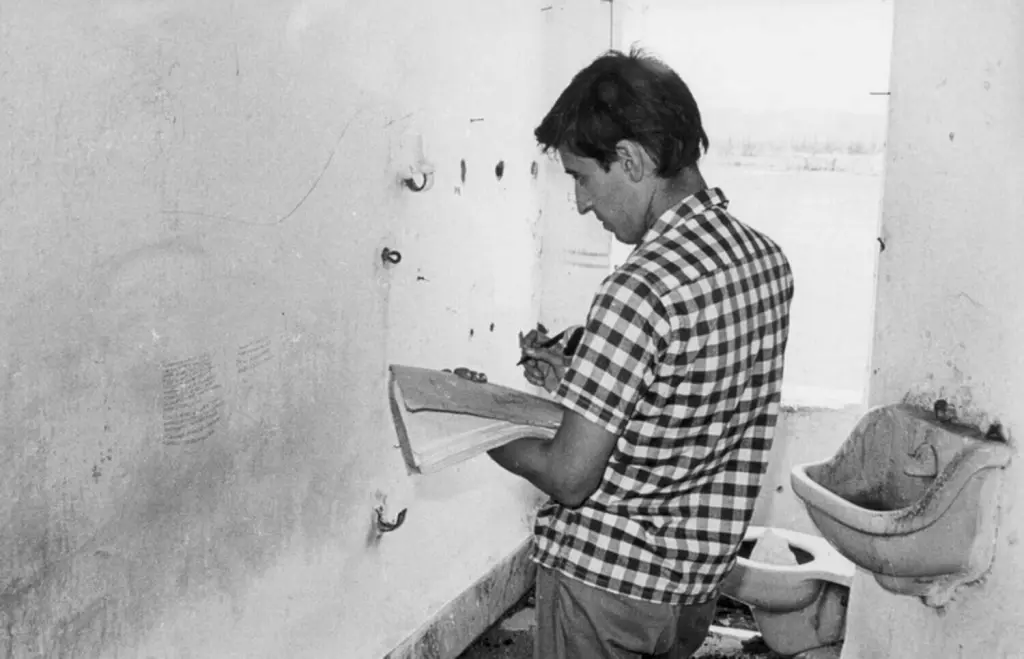

Roque Dalton durante seu exílio em Havana (1967). Cortesia de desInformémonos

Como ilustração do modelo clássico de revolução, podemos pensar no caso da Revolução Mexicana — na verdade, a primeira revolução bem-sucedida do século XX, vários anos antes da Revolução de Outubro na Rússia. É ao trotskista argentino-mexicano Adolfo Gilly, em seu livro A Revolução Interrompida, que devemos a tentativa ortodoxa de encontrar um potencial socialista para o conflito mexicano a partir de um esquema explicativo que, por mais detalhado e específico que seja, continua dando a impressão de ter sido preparado e imposto de fora. Essa estrutura força Gilly a se concentrar na presença ou ausência de alianças entre o campesinato, mobilizado em torno da reforma agrária dos zapatistas, e a classe trabalhadora, vinculada aos centros industriais cada vez mais proletarizados. Segundo uma interpretação que vai de Marx a Lenin e Trotsky, somente a classe trabalhadora fabril poderia ter dado à insurreição um caráter político nacional. Sem a sua liderança e direção, porém, a revolução permaneceu “fracassada” ou “interrompida” (para usar uma expressão que parece ter origem em Antonio Gramsci: rivoluzione fallita ou rivoluzione mancata, ou seja, segundo a explicação de José M. Aricó, “uma revolução interrompida pela incapacidade de expandir o processo nacional numa revolução democrática mobilizando as massas camponesas contra os resquícios feudais” [15]), incapaz de se transformar numa revolução democrático-social “plena” através da incorporação do campesinato numa abordagem estatal à escala nacional.

Em outras palavras, a suposição estratégica por trás dessa interpretação é que, sem uma liderança proletária, ou pelo menos uma aliança hegemônica com as classes trabalhadoras nas fábricas e usinas de açúcar, o campesinato tendeu, em grande parte, a limitar seus objetivos à questão da propriedade da terra, que é por definição local, sem que importe muito, desse ponto de vista, se a ênfase recai então na propriedade comunal ou na pequena propriedade privada. Desse ponto de vista, mesmo a radicalização da reforma agrária teria sido insuficiente como proposta revolucionária.

Sobre o famoso Plano de Ayala, Gilly comenta o seguinte na primeira edição de A Revolução Interrompida:

O plano não resolveu o problema decisivo do poder estatal, ao qual os trabalhadores e camponeses russos responderiam alguns anos depois organizando o poder soviético sob a liderança de Lenin e do Partido Bolchevique. Ao não resolvê-lo, ele deu uma solução burguesa. Assim, continha em seus artigos a mesma contradição que existe entre a ideologia camponesa pequeno-burguesa e a ação objetivamente revolucionária do campesinato armado. Os métodos eram revolucionários, a iniciativa era revolucionária e questionava o poder capitalista; Mas a perspectiva camponesa foi incapaz de ir mais longe, de generalizar-se para o nível nacional e social e dar uma solução revolucionária à nação insurgente. Porque uma perspectiva revolucionária nacional oposta à da burguesia só poderia vir da outra classe fundamental da sociedade: o proletariado. E faltava liderança, partido e organizações de classe independentes. [16]

A ausência de um programa de Estado, simbolizada pela recusa de Zapata e Villa em permanecer mais do que alguns dias na Cidade do México, onde em 6 de dezembro de 1914 passaram a ocupar o Palácio Nacional, marcaria assim tanto a força quanto a fraqueza da ala mais radical da Revolução.

O máximo que se pode alcançar com esta interpretação do processo revolucionário é o estabelecimento de um duplo poder ou de uma dupla soberania (dvoevlastie em russo), para usar outro conceito caro a Lenin e também expandido por Trotsky em sua História da Revolução Russa. Assim, a respeito do mesmo Plano de Ayala, elaborado no outono de 1911 por Zapata e o professor rural Otilio E. Montaño, Gilly conclui:

Estabeleceu, de fato, a dualidade de poder, assim como os camponeses armados a estabeleceram ao longo da revolução. Mas ele não se opôs à perspectiva de outro poder estatal. A dualidade estabelecida durante a revolução levou mais uma vez ao restabelecimento do poder estatal burguês, mesmo com a garantia democrática revolucionária de manutenção das armas nas mãos dos camponeses. [17]

Com exceção de seus objetivos de longo prazo de reforma agrária, que o presidente Lázaro Cárdenas retomaria duas décadas depois, de acordo com essa leitura, os revolucionários acabaram produzindo pouco mais do que surtos esporádicos de violência anárquica, emblemáticos encapsulados na série de ataques de guerrilha contra os constitucionalistas, tanto no estado de Morelos quanto em Chihuahua. «Assim, ausente uma das premissas da aliança operário-camponesa, a solução final para a dualidade proposta pelos camponeses zapatistas ficou nas mãos da burguesia, porque a solução é estatal e nacional, não local ou particular. "O que finalmente decidiu e foi decidido não foi a tomada revolucionária da terra, mas quem tinha o poder centralizado do Estado", conclui Gilly. O controle central do poder estatal, no entanto, não estava realmente na mira dos líderes camponeses da revolução: "Exercer o poder requer um programa. Implementar um programa requer uma política. Executar uma política requer uma parte. Os camponeses não tinham nada disso, nem podiam tê-lo. [18]

Ora, enquanto em A Revolução Interrompida Gilly ainda levanta a busca de possíveis caminhos para completar o processo revolucionário com a "nacionalização" da reforma agrária sob o cardenismo, o que também poderia ser considerado uma "comunalização" do Estado, para pensadores mais recentes é todo esse modelo clássico da revolução, em que a fase inicial da insurreição armada deve necessariamente levar à tomada do poder estatal, que é completamente abandonado. A autonomização da arte da insurreição, em outras palavras, corresponde a uma revolução permanentemente interrompida, pois não se trata de completá-la seguindo o esquema clássico herdado de Marx, Lenin ou Trotsky.

Não apenas o impulso revolucionário que visava tomar o Estado estaria completamente esgotado, independentemente de tomarmos a Revolução Cubana de 1959, a Revolução Cultural Chinesa de 1966 ou a dos sandinistas na Nicarágua em 1979 como o marco histórico da "última revolução" da era clássica. Mas o que surge é uma lacuna crescente entre o aparato da máquina estatal e a pura explosão do próprio momento insurrecional.

De fato, se há um problema global que surgiu nas últimas décadas, da América Latina ao Mediterrâneo, é sem dúvida o ressurgimento da questão sobre o papel do Estado e seu enfrentamento com diversas formas de política não estatais ou diretamente antiestatais, tanto violentas quanto pacíficas — de novos movimentos sociais a organizações não governamentais, e de grupos paramilitares a coletivos anarcocomunistas autogeridos. Este problema vai muito além dos termos da oposição clássica entre Estado e sociedade civil, ou melhor, sociedade civil-burguesa, isto é, o que na tradição alemã era conhecido como bürgerliche Gesellschaft — seja em sua formulação hegeliana ou após sua inversão no jovem Marx.

Poderíamos falar, a este respeito, do Estado e do seu outro — seja este último chamado sociedade civil burguesa, segundo a tradição política pós-hegeliana, ou melhor, o comum, a comuna ou a comunidade — como "opostos reais" ou "extremos verdadeiramente reais" (wahre wirkliche Extreme), incapazes de mediação dialética numa unidade superior. Como o jovem Marx escreveu em sua crítica de 1843 à filosofia do direito de Hegel: "Extremos reais, precisamente porque são reais, não podem ser mediados uns contra os outros. Mas eles também não requerem mediação, pois se opõem. Eles não têm nada em comum, nem se necessitam nem se complementam. Nenhum deles contém o desejo, a necessidade, o pressentimento do outro. [19] . Este é, a meu ver, o beco sem saída em que nos encontramos novamente: o Estado e a insurreição como extremos atuais e reais, que nada têm em comum entre si, na medida em que um não carrega em si o anseio, a necessidade ou a antecipação dialética do outro.

Assim como no caso da Revolução Mexicana, a predominância do modelo insurrecional também contém um diagnóstico implícito do legado do antigo paradigma de inspiração marxista, no qual se presumia que havia uma linha de continuidade entre o levante revolucionário (ou insurreição em sentido restrito) e a tomada do poder estatal (como culminância da insurreição em seu sentido amplo, como quase sinônimo do processo revolucionário como um todo). É justamente essa suposição de continuidade que, segundo autores como John Holloway, constitui o principal erro estratégico de toda teoria revolucionária até hoje. Segundo o autor de Mudar o mundo sem tomar o poder: o significado da revolução hoje, esse paradigma está completamente esgotado: "Se o paradigma do Estado foi o veículo da esperança durante grande parte do século, ele se tornou cada vez mais o carrasco da esperança à medida que o século avançava. A aparente impossibilidade de revolução no início do século XXI reflete, na verdade, o fracasso histórico de um conceito específico de revolução: aquele que a identifica com o controle estatal. [20]

Quando visto da perspectiva da crise da política centrada no Estado, de inspiração marxista, o principal problema que se apresenta hoje pode ser descrito em termos da tensão não resolvida entre a suposta continuidade eleitoral e a real descontinuidade política das mobilizações de massa e insurreições populares, por um lado, e a centralização do poder nos aparelhos estatais e agências governamentais, por outro. Nos últimos anos, esse fosso entre a ação insurrecional e o poder estatal, em vez de diminuir, apenas aumentou, dando lugar a um verdadeiro abismo, com consequências desastrosas para os processos de mudança em curso, como estamos vendo na Europa e nos Estados Unidos, não menos do que na América Latina. Assim, coerentes com a proposta de Holloway de Mudar o mundo sem tomar o poder, os limites internos, os erros e o inevitáveis fracassos dos governos progressistas da Maré Rosa na América Latina foram diagnosticados em livros com títulos como Mudar o mundo desde cima ou Tomar o poder sem mudar o mundo [21]. Legitimado por referências teóricas e políticas que vão do anarquismo ao feminismo, passando pelo autonomismo e pelas críticas subalternas, pós-coloniais ou descoloniais à hegemonia, esse legado da leitura antiestatal é o que enfrentamos até hoje. Não é nada menos que o impasse entre a insurreição e o Estado, que também podemos traduzir sob outros nomes: por exemplo, em termos dos conflitos tragicamente não resolvidos entre autonomia e hegemonia, entre movimentos sociais e vanguardas partidárias, entre ação direta e política representativa, ou entre poder destituinte e a longa marcha pelas instituições. Na América Latina, há poucas expressões mais sintomáticas desse impasse, tanto pessoal quanto estrutural, do que a ruptura do casal entre Álvaro García Linera e Raquel Gutiérrez Aguilar. Assim, enquanto no meu livro A atualidade do comunismo destaquei sobretudo a trajetória de García Linera desde uma posição de guerrilha até à sua defesa mais tradicional, hegeliana ou weberiana, do Estado e mesmo, num uso criativo da noção de Gramsci, uma reivindicação do Estado integral, no caso de Raquel Gutiérrez podemos seguir uma trajetória de radicalização em que a crítica do centralismo democrático, combinada com uma defesa feminista da (re)produção do comum, conduz a uma rejeição completa de qualquer política orientada para o Estado [22].. Entre essas duas orientações, amplamente representadas nas posições políticas atuais em todo o continente latino-americano, não parece mais haver debate possível, porque constituem os extremos reais e atuais de uma contradição sem solução dialética possível.

Este resultado da arte da insurreição também pode ser descrito em termos da mudança de significado no uso do conceito leninista de duplo poder. Assim, como explica o sociólogo boliviano René Zavaleta Mercado em seu livro El poder dual. Problemas da Teoria do Estado na América Latina, cuja primeira edição é de 1974, com prólogo assinado em dezembro de 1972 em Santiago do Chile, e a segunda edição em 1977 no exílio no México, a expressão "duplo poder" ou "dualidade de poderes" na análise original de Lenin só se aplica a uma situação anômala, transitória e imprevisível, que o líder dos bolcheviques considera uma "peculiaridade notável" da revolução na Rússia. Hoje, ao contrário, longe de propor a nacionalização da comunidade como objetivo último da política para superar o impasse transitório do duplo poder, é a autonomia do momento puramente insurrecional que se afirma contra o Estado. Diante do Estado administrativo, como o chama o ideólogo de Trump, Steve Bannon, tomando emprestado perversamente um termo da Escola de Frankfurt, o ideal zapatista de autonomia política é reafirmado. Em vez das etapas consecutivas da revolução, exalta-se o aqui e agora da rebelião, da revolta ou da explosão na rua. E, em vez da centralização dos desejos em torno de um partido revolucionário com um programa nacional, a dualidade de poderes que se vivencia nos rituais da vida cotidiana é proposta como uma meta e não mais como uma etapa provisória.

Assim, finalmente, o duplo poder deixa de ser apenas um nome para diagnosticar um certo impasse na política contemporânea, mas, devido à falta de uma alternativa além do dilema entre Estado e insurreição, o conceito leninista passa a funcionar como nada menos que um slogan. Segundo Zavaleta, isso não deveria acontecer e, quando acontece, é sempre um sinal dos limites do poder revolucionário: "Em alguns casos, porém, o duplo poder tem sido usado como palavra de ordem. Este é o único sentido em que a afirmação do número feita pelo MLN (Tupamaros) do Uruguai, por exemplo, pode ser válida. Obviamente, o significado tem um conteúdo diferente neste caso. É um chamado" [23].

Hoje, mais uma vez, enfrentamos um chamado semelhante. Devido à falta de saída para o Estado, ocupado e em vias de ser destruído ou desconstruído pelas elites dominantes de direita em vários países do mundo, a luta volta a ser uma insurreição cujo lema parece ser a criação de uma dualidade de poderes entre o Estado e o seu outro como dois extremos reais e atuais.

Notas[1] VI Lenin, escrito de 26-27 (13-14) de setembro de 1917. Citado em Roque Dalton, A Red Book for Lenin (Nova York: Ocean Sur, 2010), pp. 158-159.[2] Ver Bruno Bosteels, «O Estado e a Insurreição», Memoria: Journal of Militant Criticism 287 (2023), pp. 69-74.[3] Leon Trotsky, História da Revolução Russa , trad. Andreu Nin Pérez (Santiago: LOM, 2017), vol. II, págs. 387-410.[4] Lenine, “Exército Revolucionário e Governo Revolucionário”, texto de 10 de Julho (27 de Junho) de 1905; citado em Dalton, A Red Book for Lenin, p. 28.[5] Ibidem, pág. 29.[6] Lenin, “Tarefas dos Destacamentos do Exército Revolucionário”, citado em Dalton, Um Livro Vermelho para Lenin , pp. 57-58.[7] Georg Lukács, Lenin: Um estudo sobre a unidade do seu pensamento (1924), citado em Dalton, Um livro vermelho para Lenin , pp. 69-70.[8] Ibidem, pág. 74.[9] Leon Trotsky, História da Revolução Russa , volume II, citado em Dalton, Um Livro Vermelho para Lenin , p. 75.[10] Ibidem, pág. 87.[11] Ibidem.[12] Lenin, citado em Dalton, A Red Book for Lenin , p. 157.[13] Lenin, “Conselhos de uma pessoa ausente”, citado em Dalton, Um livro vermelho para Lenin , p. 167. As regras atribuídas a Marx, na verdade, vêm de um texto escrito por Friedrich Engels, Revolução e Contra-Revolução na Alemanha , publicado em episódios sob a assinatura de Marx no New York Daily Tribune entre 1851 e 1852. O fato de ter sido escrito por Engels, com base na pesquisa de Marx, só se tornou conhecido mais tarde. Ver Capítulo XVII, “Insurreição”, datado de 18 de setembro de 1852, em Friedrich Engels, Revolução e Contra-Revolução na Alemanha , texto disponível em https://www.marxists.org/english/me/1850s/rca/index.htm.[14] Trotsky, citado em Dalton, A Red Book for Lenin , pp. 197-198.[15] Ver o comentário em José M. Aricó, A cauda do diabo: o itinerário de Gramsci pela América Latina (Caracas: Nueva Sociedad, 1988), pp. 199-200. 33-38; e para a citação, p. 139, n. 15.[16] Gilly, A Revolução Interrompida: México, 1910-1920: Uma Guerra Camponesa por Terra e Poder , 1ª edição (Cidade do México: El Caballito, 1971), pp. 65-6. Na segunda edição ampliada e corrigida, bem como na tradução para o inglês de seu livro, Gilly apaga progressivamente muitas das referências marxistas-leninistas-trotskistas, mas não muda fundamentalmente a suposição básica por trás de sua leitura do caráter "interrompido" da revolução.[17] Gilly, A Revolução Interrompida , op. cit. , pág. 101. Tendo em mente a distância entre camponeses e trabalhadores, pode-se comparar isso com a situação do MNR em 1952 na Bolívia: "Na Bolívia, a classe trabalhadora conquistou o poder, cuja administração foi finalmente (após as alternativas iniciais de poder dual e cogoverno) deixada nas mãos da pequena burguesia, que serviu aos fins históricos da burguesia; burguesia, que, além disso, não apoiou o regime até seu declínio", in René Zavaleta Mercado, Dual Power : Problems of the Theory of the State in Latin America , 2ª edição (Cidade do México: Siglo Veintiuno, 1977), p. 82.[18] Gilly, A Revolução Interrompida , pp. 73 e 135. Em edições posteriores, muitas referências como essas ao poder dual ou à dualidade de poderes também são omitidas.[19] Karl Marx, Crítica da filosofia do Estado de Hegel (Madrid: Biblioteca Nueva, 2010), p. 169. Para mais comentários sobre a relevância deste texto, veja os ensaios no volume coletivo Marx démocrate: Le Manuscrit de 1843 , editado por Étienne Balibar e Gérard Raulet (Paris: Marx Actuel/PUF, 2001).[20] John Holloway, Mudar o mundo sem tomar o poder: o significado da revolução hoje (Buenos Aires: Herramienta Magazine, 2002) , p. 16.[21] Rául Zibechi e Decio Machado, Mudar o mundo desde cima: os limites do progressismo (Vicente López: Mariano Ariel Pennisi, 2017) e Pierre Gaussens, Tomar o poder sem mudar o mundo: o fracasso da esquerda latino-americana , com prefácio de Raquel Gutiérrez Aguilar (México: Yecolti, 2017).[22] Ver, por exemplo, Contra o Reformismo: Crítica ao “Estatismo” e ao “Populismo ” Pequeno-Burguês, com uma apresentação de Qhananchiri (García Linera) e o texto “O Programa Nacional Popular da Esquerda Unida” de Qhantat-Wara Wara (Gutiérrez Aguilar) (La Paz: Ofensiva Roja, 1989); Qhantat-Wara Wara, Para onde está indo o capitalismo global? Notas sobre a Crise (Econômica no Ocidente e na URSS) (La Paz: Ofensiva Roja, 1990), passando pela crítica ao centralismo democrático em Raquel Gutiérrez Aguilar, Vamos bagunçar! Por uma história aberta da luta social (La Paz: Textos Rebeldes, 1996; Buenos Aires: Tinta Limón, 2006; México: Pez en el árbol, 2014); a crítica à dominação masculina em Desandar el laberinto (La Paz: La Comuna, 1999; México: Pez en el árbol, 2014); a análise das duas fases, comunitária e estatal, das rebeliões do início do século na Bolívia, em Os ritmos do Pachakuti: mobilização e levante indígena-popular na Bolívia (2000-2005) (La Paz: Textos Rebeldes/Ediciones Yachaywasi, 2008); à perspectiva comunalista da política “no feminino” à distância do Estado, em Raquel Gutiérrez Aguilar , Horizonte comunitário-popular: antagonismo e produção do comum na América Latina (Puebla: Instituto de Ciências Sociais e Humanas “Alonso Vélez Pliego” da Universidade Autônoma Benemérita de Puebla, 2015).[23] Zavaleta, O duplo poder, p. 23, n. 9. Para entender a atração da ideia de duplo poder como slogan, veja o texto do recentemente falecido Fredric Jameson e as respostas de pensadores como Jodi Dean ou Alberto Toscano no volume An American Utopia: Dual Power and the Universal Army (Londres: Verso, 2016).COMPARTILHE ESTE ARTIGO FacebookTwitter E-mailBRUNO BOSTEELSBruno Bosteels é professor Jesse e George Siegel de Humanidades na Universidade de Columbia, em Nova York. Pesquisador, ensaísta, crítico literário e tradutor, é autor de inúmeros artigos e ensaios sobre história, literatura e pensamento político da América Latina e, entre outros títulos, de Badiou ou o recomeço do materialismo dialético (Palinodia, 2007), A atualidade do comunismo (Verso, 2011) —La actualidad del comunismo (Prometeo Libros, 2021)— e A Comuna Mexicana (Akal, 2021)

Nenhum comentário:

Postar um comentário

12