Como, sob Bolsonaro, militares capturaram Força-Tarefa de Inteligência, formada para “combate ao crime”. Norma decretada pelo governo deu à Abin e GSI espaço para atuar à margem da lei e militarizou acesso a mega-banco de dados privados

Por Fernando Ameno, no The Intercept Brasil

Criamos um monstro”. Foi assim, em tom de lamento, que o general Golbery do Couto e Silva se referiu ao Serviço Nacional de Informações, o SNI, o aparato de informações estatal que ele ajudou a montar no início da ditadura militar no Brasil. O objetivo era assessorar o presidente da República com informações estratégicas. No regime militar, o sistema cresceu e se transformou em uma complexa teia, com ramificações em várias esferas do governo e empresas estatais com um objetivo: monitorar cidadãos. Se tornou o “monstro” que abastecia a repressão.

Corta para 2021. O SNI foi extinto em 1990, há mais de 30 anos. Vivemos em uma democracia. O governo é, teoricamente, civil. O país tem uma Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e um complexo sistema legal que poderiam coibir eventuais abusos de espionagem por agentes do estado. Na prática, porém, está em curso, há pelo menos dois anos, a criação de um sistema de informações que se assemelha ao da ditadura – inclusive pelo livre acesso dos militares e pela falta de transparência e de controle público.

Em 2018, o então presidente Michel Temer publicou o Decreto nº 9.527, que criou a Força-Tarefa de Inteligência. Coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, e executada pela Agência Brasileira de Inteligência, a Abin, a Força-Tarefa tem como objetivo “analisar e compartilhar dados e produzir relatórios de inteligência entre os órgãos participantes para subsidiar elaboração de políticas públicas e ações governamentais no enfrentamento às organizações criminosas”.

Dela, fazem parte as Forças Armadas, a Receita Federal, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional e a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

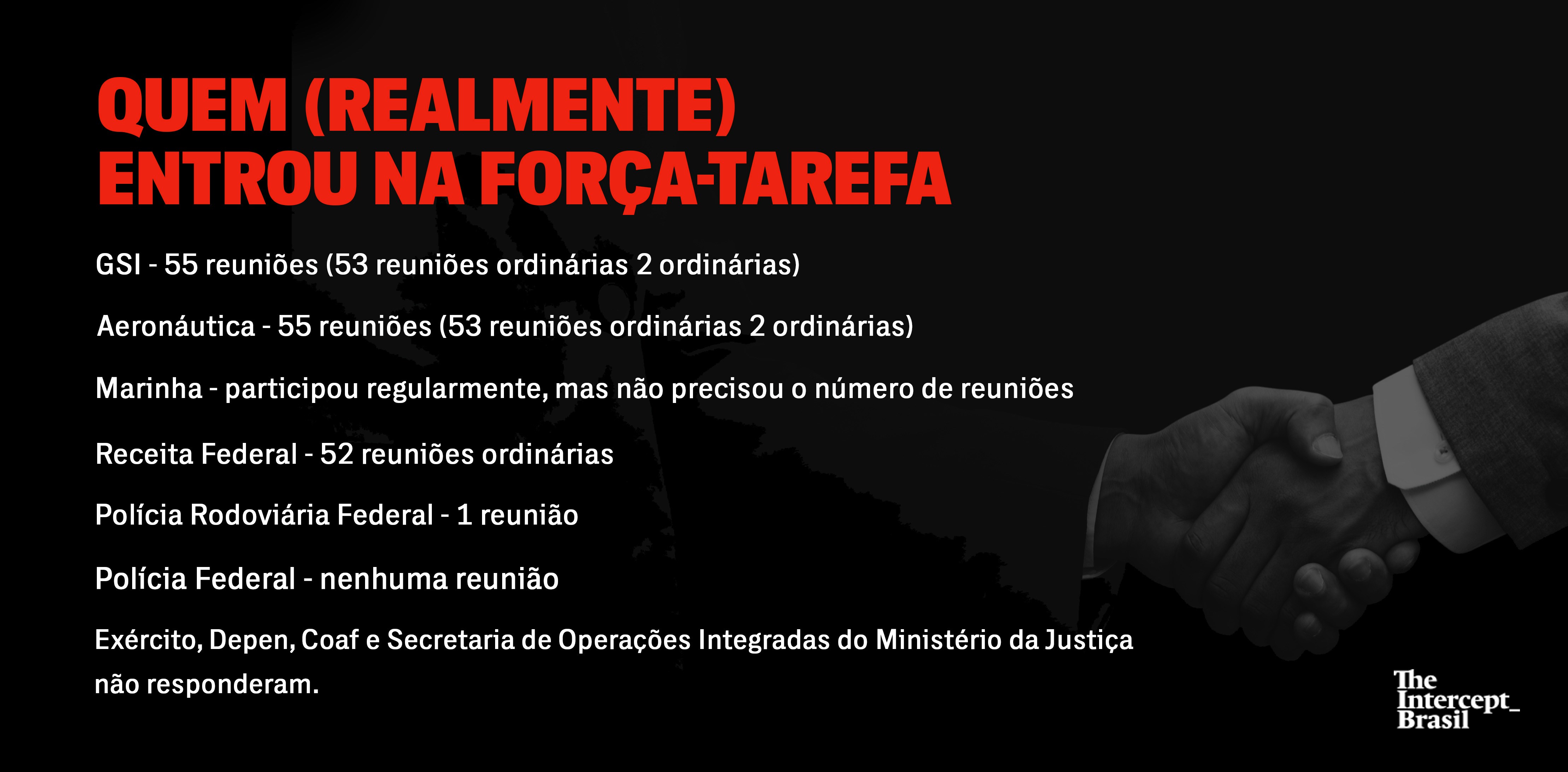

Mas, por meio da Lei de Acesso à Informação, descobri que são os órgãos militares que dominam o sistema. Desde janeiro de 2019, quando começou a funcionar, a Força-Tarefa teve 55 reuniões – 53 ordinárias e duas extraordinárias, segundo o GSI, responsável por coordenar o órgão. A Aeronáutica, por exemplo, participou de todas. A Marinha afirmou que participa regularmente das reuniões, mas não precisou a quantos encontros compareceu.

A Receita Federal esteve em 52 reuniões ordinárias. Já a Polícia Federal, órgão que, em tese, seria o maior responsável por investigações de organizações criminosas e segurança pública, não participou de nenhuma delas. O Departamento de Polícia Rodoviária Federal esteve presente em apenas um dos encontros. Os demais órgãos não responderam de quantas reuniões participaram.

Segundo os documentos, também participaram de reuniões órgãos como o Ministério Público Federal, a Agência Nacional de Aviação Civil, o Ministério das Relações Exteriores e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, “visando capacitação técnica e nivelamento de conhecimento” dos trabalhos da Força-Tarefa de Inteligência. A pauta dessas reuniões não é pública, assim como as atuais ações e investigações da Força-Tarefa. Para tentar entender como o sistema está operando, recorri à Lei de Acesso à Informação e às assessorias de imprensa de todos os órgãos envolvidos. Encontrei um jogo de empurra-empurra e um emaranhado de desculpas para não cumprir a lei, além de muita confusão sobre as atribuições de investigação e inteligência – atividades que, se misturadas, podem ser catastróficas na violação de direitos de pessoas comuns que caem na mira do estado.

Regras sigilosas

O decreto afirma que o principal objetivo da Força-Tarefa é investigar “organizações criminosas”. Segundo a lei 12.850, organizações criminosas são aquelas em que quatro ou mais pessoas se associam para “obter vantagem” mediante a prática de “infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos”. Como a definição é genérica, isso pode incluir desde práticas como tráfico internacional de drogas a crimes de terrorismo. O decreto, no entanto, não determina que categoria de organização poderia ser investigada. São o GSI e a Abin que decidem isso, com critérios obscuros.

Publicada já sob o governo Bolsonaro, é a Norma Geral de Ação que regulamenta o funcionamento da Força-Tarefa de Inteligência e suas rotinas. Ela deveria esclarecer, por exemplo, como são definidas as organizações criminosas e os limites para investigações e compartilhamentos de dados. Mas se limita a regulamentar questões básicas, como as atribuições dos representantes, o funcionamento do grupo de trabalho e a produção e difusão de documentos entre os membros.

A norma é expressa ao prever, por exemplo, que compete aos demais integrantes da Força-Tarefa de Inteligência “acessar bancos de dados, aportar, processar, analisar e difundir informações e conhecimentos acerca dos temas tratados”, isto tudo sob a batuta do GSI, que coordena suas atividades.

Entretanto, nesse regramento não há uma linha sequer de menção a critérios para definição das organizações criminosas, tampouco sobre a forma e cuidados no compartilhamento e utilização dos dados.

A norma também determina que o GSI deve convocar os representantes dos órgãos que compõem a Força-Tarefa de Inteligência para definir, em conjunto, os casos para produção de inteligência, o que não parece acontecer: a Polícia Federal não participou de nenhuma reunião e a Polícia Rodoviária Federal compareceu somente a uma. É também função do GSI garantir a participação de outras instituições na Força-Tarefa, o que não acontece. O Ministério Público Federal, por exemplo, afirmou que sequer houve “formalização de convite” para integrar a Força-Tarefa de Inteligência.

Em resposta às minhas perguntas, o GSI não falou objetivamente sobre os critérios. Informou apenas que busca identificar as organizações criminosas com maior potencial de ameaça à segurança do estado e da sociedade, e que as organizações criminosas que dispõem de recursos humanos, financeiros e tecnológicos para expandir suas ações para além da fronteira nacional são as que exigem maior atenção, citando o Decreto nº 8.793, que institui a Política Nacional de Inteligência.

Também garantiu que nenhum movimento social do campo ou da cidade, sindicato, organizações estudantis ou qualquer coletivo com atividades lícitas comprovadas foram consideradas organizações criminosas.

Até agora, garante o GSI, quase toda a troca de informações e relatórios aconteceu entre os membros do colegiado. Há duas exceções: a Agência Nacional de Aviação Civil e o Banco Central do Brasil. Quais dados eles trocaram? É impossível saber.

Um dos papéis da Abin, vale lembrar, é assessorar a presidência da República em questões “relativas aos interesses e segurança do estado”. Embora também tenha a missão de “planejar e executar a proteção de conhecimentos sensíveis, relativos aos interesses e à segurança do Estado e da sociedade”, o combate ao crime organizado não está entre suas atribuições específicas. Isto é, segundo a lei brasileira, função dos órgãos de segurança pública federais e estaduais. Eles estão sujeitos aos controles do Poder Judiciário e acompanhamento dos Ministérios Públicos e são regidos por regras públicas, o que poderia ajudar a proteger os cidadãos de abusos e arbitrariedades. No caso de uma investigação tocada pela Abin, que goza de sigilo na maior parte de suas atividades, isso não acontece.

Foi por isso que, quando o decreto foi proposto, vários advogados apontaram sua inconstitucionalidade. Não é papel das Forças Armadas investigar o crime organizado. Foram eles que apontaram, pela primeira vez, a semelhança do decreto de Temer com o monstro de Golbery. Agora, o SNI 2.0 está nas mãos de Bolsonaro e seu governo militar.

Militares empoderados

Atividades de inteligência – a cargo da Abin – não podem ser confundidas com atividades de repressão e investigação criminal, responsabilidade das polícias estaduais e da federal. “As atividades de inteligência são eminentemente voltadas para prevenção, têm o objetivo de subsidiar a tomada de decisões no mais alto nível político-estratégico. Esse tipo de atividade não pode nem deve ser misturada com as atividades de investigação, voltadas para persecução penal”, me disse Melina Risso, diretora de programas do Instituto Igarapé, organização de pesquisa na área de segurança pública.

A coautora do livro “Segurança pública para virar o jogo” se preocupa, por exemplo, com a linguagem utilizada sobre “enfrentamento ao crime organizado” — que dá margem a diferentes interpretações — e a falta de mecanismos de controle e prestação de contas dos órgãos de inteligência no Brasil.

Em geral, as Forças Armadas são designadas para atividades de repressão criminal em situações pontuais – caso, por exemplo, das intervenções federais e operações de Garantia de Lei e Ordem. “Quando ela tem que cuidar, é numa missão determinada, específica, com prazo para começar e prazo para acabar”, explicou Priscila Brandão, coordenadora do Centro de Estudos de Inteligência Governamental, da Universidade Federal de Minas Gerais.

Para a cientista política, a Força-Tarefa “coloca em evidência a busca de empoderamento militar na esfera da segurança”. A legislação, segundo ela, “atua como um guarda-chuva para todas as irregularidades que viabilizaram essa intromissão militar”. E tem um contexto claro: a “ampliação do poder dos militares e de uma questão cultural de criminalização dos movimentos sociais”, que fogem da figura jurídica da organização criminosa.

No final de 2018, o PT entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a validade do decreto 9.527, alegando diversas irregularidades, como a inexistência de controles externos e supervisão das atividades da Força-Tarefa, bem como o caráter genérico da definição de organização criminosa, que pode gerar a criminalização de movimentos sociais e perseguição de opositores políticos.

Na ação, tanto a Advocacia-Geral da União, a AGU, quanto a Procuradoria-Geral da República, a PGR, já se manifestaram: consideram perfeitamente constitucional a criação de uma força-tarefa do tipo.

Inclusive, a AGU, ao defender a legalidade do decreto, manifestou que a Força-Tarefa “deve respeito aos direitos e garantias individuais, os quais, se vulnerados ou ameaçados, podem ser objeto de tutela pelo Poder Judiciário”. O problema é saber se está ocorrendo violação de direitos quando as atividades são totalmente sigilosas.

O controle externo das atividades de inteligência brasileira, que inclui a Abin, o GSI e a Força-Tarefa, é exercido pelo Congresso Nacional, por meio da Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, a CCAI. De acordo com o regimento interno, as reuniões do grupo serão mensais, mediante convocação do presidente da comissão.

Mas, em 2019, com os trabalhos da Força-Tarefa de Inteligência a pleno vapor, houve somente uma reunião da CCAI para apreciação de emendas orçamentárias. Não houve nenhum debate sobre a fiscalização de quaisquer atividades de inteligência, inclusive da Força-Tarefa. O presidente da comissão na época era Eduardo Bolsonaro, que sequer participou do encontro, tampouco cumpriu seu dever regimental de convocar reuniões mensais da comissão naquele ano.

Além da falta de vontade do filho 03 do presidente Jair Bolsonaro de fiscalizar o trabalho do super-órgão a serviço de seu pai, o problema de falta de controle é estrutural. “No Brasil, não temos a tradição de fiscalizar seriamente nem os órgãos de segurança pública, o que dirá os de inteligência”, disse Melina Risso, do Instituto Igarapé. “A fragilidade dos mecanismos de controle das atividades de inteligência é muito preocupante, ainda mais em um contexto de retórica autoritária por parte do governo federal e o passado de ditadura no país”.

Ilustração: Henri Campeã para o The Intercept Brasil

Proteção de dados é ignorada

A Lei Geral de Proteção de Dados, que regula a forma como o poder público e privado podem coletar e processar nossas informações, entrou em vigor em setembro de 2020. A lei não se aplica às atividades de segurança pública e investigação – essas áreas estão sujeitas a uma regulação própria, a “LGPD Penal”, que ainda está sendo discutida. Na ausência dela, no entanto, ficam valendo os princípios de proteção de dados e direitos dos titulares – a saber, por exemplo, quem tem acesso e para qual finalidade suas informações são utilizadas.

Nada disso é aplicado à Força-Tarefa.

A desculpa do GSI é que, desde o início da pandemia, não houve reuniões presenciais dos colegiados. Por isso, diz a Abin, eles não discutiram o tema, por a LGPD ter passado a vigorar já durante a pandemia. Nenhum dos órgãos respondeu às 13 perguntas que eu fiz sobre a LGPD. Só que os dados compartilhados entre os órgãos componentes, inclusive os pessoais, continuam armazenados e acessíveis, subsidiando a produção de relatórios de inteligência e atividades de investigação – não ter se encontrado presencialmente não é motivo para que o super-órgão de investigação continuasse atuando à margem da lei.

Já as outras instituições foram criativas nas respostas. A Receita Federal afirmou que a LGPD não se aplica à Força-Tarefa por se tratar de segurança pública. A Polícia Federal também disse que não se aplica, mas por outra razão: investigação e repressão de infrações penais. E o Departamento Penitenciário Nacional e o Exército também disseram que não se aplica, mas por uma terceira razão: é atividade de inteligência. O vasto leque de respostas mostra que nenhum dos participantes sabe que segurança pública e inteligência têm propósitos e regulações específicas. E evidencia, também, que nem os membros do SNI 2.0 sabem a real razão de sua existência.

Além disso, ninguém sabe se os dados pessoais compartilhados são utilizados exclusivamente para os fins que a Força-Tarefa de Inteligência foi instituída, isto é, para o combate ao crime organizado ou para outros objetivos – o que, no jargão jurídico, se chama de desvio de finalidade.

“A gente não precisa da LGPD para a proteção de dados nesses órgãos. Esse direito é constitucionalmente protegido”, me disse Estela Aranha, presidente da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB-RJ. “A gente está falando de devido processo legal, de não criar provas contra si mesmo. Se você não tiver essas regras de proteção de dados garantidas num processo penal, você não tem uma ampla defesa, porque você não conhece os dados que estão sendo tratados por quem está te processando”, explicou a advogada.

O governo Bolsonaro está criando megabases de dados que reúnem informações pessoais, biométricas, de trabalho e saúde. Elas podem ser cruzadas com sistemas de vigilância nas estradas – caso do sistema Córtex, do Ministério de Justiça – e alimentadas com informações de vários órgãos públicos. Pelo menos a Abin já começou o troca-troca de dados dos cidadãos – mas ninguém sabe se a Força-Tarefa de Inteligência tem acesso a essas informações.

Para piorar, tanto a Abin quanto o GSI ficam de fora da regulamentação proposta pela “LGPD Penal”, a lei que definirá parâmetros de proteção de dados para segurança pública. O projeto foi pensado por uma comissão de juristas para que fosse garantida a efetividade nas atividades investigativas, mas resguardando os direitos da população, delimitando a aplicação da lei às autoridades de segurança pública, sob a supervisão do Conselho Nacional de Justiça, que não abarca o GSI.

Nos últimos anos, o coronel Arthur Pereira Sabbat foi o responsável pelo departamento de Segurança de Informação e Comunicações do GSI. No cargo, uma de suas funções era auxiliar o ministro-chefe da pasta nos contatos com as Forças Armadas. No ano passado, ele mudou de área: saiu da inteligência do estado e foi ocupar uma cadeira como diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o órgão criado para fiscalizar e orientar a aplicação da LGPD no setor público e no privado. A ANPD, como é conhecida, é vinculada à Presidência da República e foi militarizada por Bolsonaro: além de Sabbat, outros dois dos cinco diretores são militares. Juntos, os três são maioria em qualquer decisão.

Apesar de a ANPD não ter como competência fiscalizar a atuação dos órgãos de inteligência, ela pode emitir opiniões técnicas e recomendações sobre princípios de proteção de dados para outros órgãos. Também pode solicitar, por exemplo, um relatório de impacto à proteção de dados pessoais à Força-Tarefa.

Questionei se a ANPD tinha conhecimento da Força-Tarefa de Inteligência, seja por meio de Sabbat ou de outra forma. Perguntei também se a instituição já havia solicitado ou planejava solicitar relatório de impacto à proteção de dados da Força-Tarefa, considerando ainda o reconhecimento do direito fundamental de proteção de dados pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, e o impacto que as atividades da Força-Tarefa poderiam trazer à sociedade. O órgão, que é vinculado à presidência da República, assim como GSI e Abin, não respondeu.

Órgãos ignoraram questionamentos

O governo Bolsonaro tem investido em tecnologias de vigilância. Em maio de 2021, o UOL revelou que Carlos Bolsonaro estava envolvido em um edital para a contratação do Pegasus, um software de espionagem usado para perseguir jornalistas e opositores políticos.

Em julho, a Polícia Federal anunciou a aquisição de um sistema de reconhecimento facial capaz de coletar e armazenar mais de 50 milhões de cadastros.

Perguntamos à PF se essas informações seriam disponibilizadas aos outros órgãos da Força-Tarefa. O órgão não respondeu. Aliás, das 10 instituições integrantes, só três responderam às minhas perguntas – mas pouco disseram.

A Marinha do Brasil afirmou que participou regularmente das reuniões da Força-Tarefa, exceto por algum fato que tenha impossibilitado a presença do representante do órgão, mas não precisou o número de reuniões de que participou. O Coaf também não informou o número de reuniões de que participou, alegando que não poderia deliberar sobre esta informação.

O Exército, a princípio, respondeu que os questionamentos feitos deveriam ser direcionados ao GSI, órgão coordenador da Força-Tarefa. Após reiterar que tinha feito perguntas a todas as instituições componentes, o Exército não se manifestou mais.

O The Intercept foi lançado em 2014 por Glenn Greenwald, Laura Poitras e Jeremy Scahill com o objetivo de produzir um jornalismo destemido e combativo. Acreditamos que o jornalismo deve promover transparência, responsabilizando instituições governamentais e corporativas. Portanto, nossos jornalistas contam com a liberdade editorial e o suporte jurídico necessários para desempenhar tal missão.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

12