aterraeredonda.com.br/

A conquista da África pelas potências europeias foi tudo menos um passeio tranquilo e triunfal

Na era do imperialismo capitalista, a África perdeu qualquer independência política e foi quase totalmente colonizada. No alvorecer do século XX, só quatro Estados africanos eram independentes: Libéria, Líbia, Etiópia e Marrocos. Os Estados europeus colonizadores – Grã-Bretanha, Alemanha, Itália – criaram, como o haviam feito as potências no século XVI, Companhias privilegiadas (monopólicas) como responsáveis pela colonização. No século XIX, o desenvolvimento econômico autônomo africano não foi deformado, mas simplesmente afundado ou destruído. O novo imperialismo europeu concentrou-se na África, onde a expansão neocolonial se apoiou na plataforma construída pelo Antigo Sistema Colonial. Oficialmente abolido pela Inglaterra o tráfico internacional de escravos (a escravidão continuou a existir legalmente até 1889 no Brasil, 1901 no Sul da Nigéria, até 1910 em Angola e no Congo, até 1922 em Tanganica, 1928 na Serra Leoa e 1935 na Etiópia), a África foi o grande teatro da nova expansão colonial, diferenciada em função de suas áreas: “O imperialismo tendeu particularmente a transformar-se em colonialismo nas áreas onde a organização política nativa não podia, por razões locais, exercer sua autoridade com eficácia”.[i]

Essas “razões locais”, porém, eram derivadas da destruição prévia das sociedades e populações africanas. A catástrofe demográfica do continente começou no sistema colonial erguido a partir do século XV, com a conquista portuguesa de Ceuta, no Norte da África, em 1415, estendendo-se em seguida pela costa africana e transformando sua população negra na principal commodity da economia mundial dos inícios da Era Moderna. A população nativa da África subsaariana era, no final do século XIX, três vezes menor do que no século XVI: “O século XVI africano foi marcado pelo fato de que nenhuma grande região da África fugiu aos acontecimentos que determinaram um declínio cultural e econômico extremamente rápido”.[ii] O tráfico negreiro foi sancionado por um decreto assinado em Bruxelas por Carlos V, o rei do império “onde o sol nunca se punha”. Na sua primeira fase ele se dividiu entre franceses (que poderiam operar entre Senegal e Gâmbia), ingleses (Costa de Ouro e Costa de Marfim) e portugueses (regiões de Angola e Benguela). A conquista europeia no Antigo Sistema Colonial (com uso de artilharia contra, no máximo, armas brancas e de arremesso, e bem depois alguns fuzis, dos povos coloniais), o trabalho forçado multiforme e generalizado, a repressão das numerosas revoltas por meio do ferro e do fogo, a subalimentação, as diversas doenças locais e importadas e o tráfico negreiro, reduziram uma população que baixou para quase um terço da anteriormente existente nas regiões afetadas pelo tráfico de escravos.

Entre meados do século XV e a segunda metade do século XIX a escravidão africana contabilizou a venda e traslado de aproximadamente treze milhões de indivíduos, deslocamento realizado nos porões de barcos superlotados (onde os africanos viajavam acorrentados), que provocaram uma mortandade imensa. Depois de Portugal, Inglaterra fundou desde 1660 entrepostos africanos de captação de escravos para suas plantações americanas, apossando-se, em 1787, de inúmeros territórios entre o Rio Gâmbia (no Senegal francês) e a Nigéria, abarcando a Costa do Ouro e o Gana. Em três séculos e meio, mais de um milhão e meio de escravos africanos foram exportados para a América Central, quase 3,8 milhões para o Caribe; 4.860.000 foram destinados ao Brasil, que recebeu quase 40% dos seres humanos embarcados como escravos. Qual foi o impacto demográfico desse comércio na África? Devido à raridade dos censos populacionais no continente existem só estimativas amplas. Em 1700, a região da África Ocidental submetida à caça de escravos devia contar com 25 milhões de habitantes. Um quarto deles foi caçado e escravizado. Um século e meio depois, em 1850, a população da região tinha caído para vinte milhões, exatamente no período em que a população mundial experimentou um salto espetacular. As regiões mais afetadas foram Angola e o Golfo de Benin.

Mais impressionantes são as cifras relativas à participação percentual africana na população mundial. Considerando-se a população da Europa, África, Oriente Médio e as Américas, a população africana caiu, entre 1600 e 1900, de 30% para 10% da população total. O percentual seria menor (a queda porcentual seria maior) se fosse considerada a China (excluída da estimativa), devido à sua grande população em constante crescimento durante o período contemplado. Considerado um crescimento demográfico médio ou “normal”, a África subsaariana deveria ter tido, em meados do século XIX (quando aconteceu o fim “legal” do tráfico de escravos), uma população de 100 milhões de habitantes: tinha, nessa época, metade dessa cifra.[iii] A “África Negra” foi amputada de metade de sua população potencial, com consequências irreversíveis para seu desenvolvimento. De todas as etnias africanas, os iorubas do Oeste africano foram os mais afetados pelo tráfico negreiro, mas houve também contribuições significativas de grupos da Senegâmbia (os mandenka), que aportaram mais de 30% dos escravos chegados à América espanhola depois de 1630, da África do Sul (falantes da língua bantu) e do Leste africano.

No início do século XIX, na África, “as contribuições materiais e o serviço militar que o Estado exigia do povo em troca de sua proteção se reduziam ao estrito necessário. A vida cotidiana dos indivíduos se inscrevia em larga escala em um tecido de relações nas quais intervinham os laços de parentesco e as instituições religiosas, jurídicas e econômicas que, muito amiúde, não se circunscreviam às fronteiras dos Estados. O Magreb e o Egito eram as únicas regiões onde se haviam de longa data estabelecido estruturas políticas relativamente duráveis, derivadas de vários séculos de aplicação da lei islâmica”.[iv] Os Estados eram, portanto, “frágeis”, mas a colonização europeia do século XIX não foi de povoamento de áreas virgens ou sem organização social: “À exceção da África do Sul, e um pouco em Rodésia e Quênia, a europeia não foi uma colonização de população branca; ao contrário, deu em última instância uma impulsão demográfica considerável à população negra. O contato das antigas civilizações africanas com a civilização europeia lhes foi fatal, rompeu suas formas tradicionais. Não se poderia reprochar aos europeus ter atentado deliberada e conscientemente contra o patrimônio tradicional africano, salvo em certos aspectos. Numa primeira fase, os europeus ignoraram as civilizações africanas. Para eles, não existia mais do que uma civilização, a deles”.[v] Na verdade, não existia mais que uma sociedade, a europeia, para a qual as outras só poderiam ter um papel complementar. A nova colonização europeia não expandiu a “civilização industrial” das metrópoles, mas destruiu a indústria local. Até o neocolonialismo do século XIX, essa colonização não penetrara profundamente na África: “Durante os três primeiros quartéis do século XIX, o principal fator externo no Leste e Nordeste africano não foi o europeu, mas o árabe e egípcio. Na África oriental, a primeira metade do século foi testemunha da consolidação de uma população costeira arabizada em língua shawali, como da população urbana arabizada procedente do Sul de Gomales, nas costas ocidentais do Golfo Pérsico”.[vi] A dinâmica local de culturas e miscigenações foi violentamente interrompida no último quartel do século XIX.

A Pax Britannica posterior a 1815 constituiu o marco histórico da expansão mundial do capital, da qual resultou, por um lado, “a abolição da escravidão, pela necessidade de mão de obra livre e, de outro lado, a criação de instâncias políticas capazes de garantir a segurança das redes comerciais. Todavia, a capacidade de produção era ainda limitada, a Grã-Bretanha praticava um ‘imperialismo informal’. A partir de 1873, em consequência de transformações econômicas e políticas, a Grã-Bretanha perdeu sua posição privilegiada no continente africano. França, Alemanha e os EUA viraram seus principais adversários, sobretudo nos ramos industriais mais importantes. A consequência dessa rivalidade foi a colonização direta de quase toda a África… A ‘corrida para a África’ começou, criando territórios bem delimitados para cada uma das potências colonizadoras”.[vii] Uma virada de alcance histórico se produziu na África: “Em 1870, eram imensos os espaços vazios no conhecimento que a Europa tinha da África. A maior parte das comunidades africanas ignorava existir o homem branco, ainda que utilizasse produtos por ele manufaturados. A presença europeia no continente, até a véspera de 1900, só se fazia sentir a uma escassa minoria e, mesmo mais tarde, numerosíssimos eram os que jamais haviam visto um português, um inglês, um francês ou um alemão, ou faziam ideia de que suas terras estivessem sob domínio de um povo de além-mar. [Seus] estabelecimentos eram vistos pelos africanos como áreas cedidas em aluguel ou empréstimo, tal como haviam procedido no passado com outras gentes – os diulas ou uangaras, os hauçás, os aros – que tinham se instalado com fins comerciais. Ingleses e franceses pensavam de modo diferente: tinham esses territórios, por menores que fossem, como protetorados ou sob sua direta soberania. O choque entre as duas concepções era inevitável”.[viii] Esse choque, de concepções, de populações, e também de exércitos, levou à colonização quase completa da África.

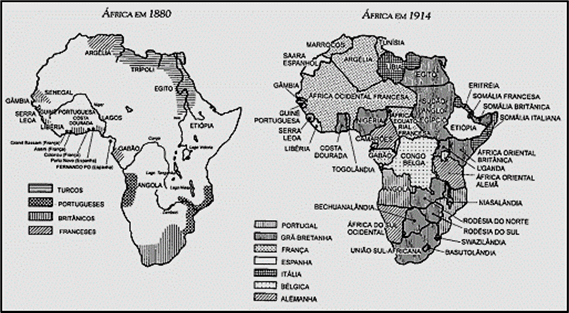

Antes de 1880, as possessões europeias na África eram relativamente pequenas e limitadas as áreas costeiras, permanecendo independentes a maior parte das costas e quase todo o interior continental. Apenas vinte anos depois, em 1900, a África estava quase totalmente dividida em territórios separados, controlados por nações europeias. Só a penetração no Norte da África, islâmico, foi dificultada, de um lado, pela disputa entre as potências europeias pelo controle do Mediterrâneo, e por outro pela suserania exercida em maior ou menor grau pelo Império Otomano sobre países importantes da região. O novo imperialismo na África diferia do antigo por outro aspecto que seria decisivo no século XX: “Foi na África que a Alemanha fez sua primeira grande tentativa de filiar-se ao clube das potências coloniais; entre maio de 1884 e fevereiro de 1885, Alemanha anunciou reivindicações ao território da África do Sudoeste, Togo, Camarões (Kamerun) e parte da costa oriental africana frente a Zanzibar. Duas nações menores, Bélgica e Itália, engrossaram também as fileiras dos sócios, e mesmo Portugal e Espanha se tornaram mais uma vez ativos em suas pretensões ao território africano”.[ix]

Mudava também, em relação aos séculos precedentes, a natureza econômico-social das potências externas interessadas na África. Com o desenvolvimento do capitalismo industrial metropolitano, a colonização europeia se expandiu mundialmente, mudando de caráter: “No início dos anos 1800, depois de três séculos de um tráfico de escravos cada vez maior ao longo da costa da África Ocidental, um grande número de cidades-estado surgiu e foi liderado por africanos, europeus e mercadores afro-europeus que representavam interesses comerciais conflitantes… Em torno do Reino Kasanga de Angola e do Império Oiô de Iorubalândia em desintegração, o tráfico atlântico de escravos continuou ativo nos anos 1850… Como a Europa industrializada gerava novas demandas para as mercadorias produzidas na África, os líderes das cidades costeiras da África Ocidental se afastaram da busca de escravos para a produção de mercadorias ‘legítimas’ de exportação. A primeira ‘Costa do Escravo’ da Nigéria ficou conhecida pelos mercadores europeus como ‘Rio do Óleo’ por causa da transição rápida para a produção de grande extensão de dendê (1810-1850). Estas novas tendências do mercado internacional, longe do tráfico de escravos e no sentido de produção de mercadorias e do comércio legítimo, foram reforçadas por atividades crescentes das esquadras navais britânicas”.[x] Os dois fatores, a mola propulsora e o “reforço”, se alimentaram mutuamente.

Pois a conquista da África pelas potências europeias foi tudo menos um passeio tranquilo e triunfal: ela requereu esquadras navais e verdadeiros exércitos, melhor armados e abastecidos do que seus pares africanos. Em algumas regiões, os europeus só confrontaram uma população civil desarmada, em outros (como no caso do reino Ashanti) esse não foi o caso: “Ao longo da costa da Guiné, o reino de Dahomey era um Estado conquistador, ampliado durante um século por dirigentes agressivos ao comando de uma população etnicamente mista, fusionada em uma espécie de nação. Suas forças aramadas eram parte de um aparato de Estado posto sob um firme controle centralizado, onde se notabilizavam os corpos de escravos reais. Os batalhões reais de mulheres solteiras deram a Dahomey uma grande reputação no exterior”. Dahomey se opôs firmemente ao avanço francês, como assim também fizeram os zulus aos ingleses ao Sul do continente: “Zululândia era realmente uma nação em armas. Embora pequena, com uma população de não mais de 300 mil pessoas, ela possuía um grau extremo de militarização que, na guerra de 1879, mobilizou 50 mil soldados. 40 mil estavam sempre prontos para a ação, metade dos quais abaixo dos trinta anos. Jovens eram treinados em campos de exercício, sendo-lhes proibido o matrimônio até o seu ‘batismo de fogo’. Estavam organizados em 36 regimentos com disponibilidade permanente, algo excepcional à época em sociedades não europeias”.[xi] Os confrontos com os colonizadores eram guerras entre Estados.

O escopo geopolítico e social das guerras africanas era internacional. Quando a escravidão foi abolida na maioria dos países independentes da América, ela foi mantida nos EUA e no Brasil, principais consumidores de escravos africanos. A estrutura política e geopolítica da África também mudava. Na África do Norte, a Argélia fora anexada ao Império Otomano por Khair-ad-Don, que estabeleceu as fronteiras argelinas e fez da costa uma importante base de corsários. As atividades destes atingiram seu pico no século XVII. No século seguinte, os ataques constantes contra navios norte-americanos no Mediterrâneo resultaram nas “guerras berberes”. A segunda onda colonial francesa repousou sobre bases econômicas de tipo predominantemente capitalista, que definiram a blitz francesa na África do Norte: sob o pretexto de falta de respeito para com seu cônsul, a França invadiu a Argélia em 1830, tornando-a parte integrante de seu território, o que só acabaria com o colapso da Quarta República, na segunda metade do século XX. Na vizinha Tunísia, submetida à regência francesa, “foram passados decretos constitucionais em 1857 e 1861, por sugestão dos consulados francês e inglês, para satisfazer as ambições da rica e bem educada classe média tunisiana e das influentes comunidades comerciais francesa e italiana. A constituição garantia igualdade de todos os homens perante a lei e liberdade de comércio, e nomeava conselheiros ao bey. Na prática, o povo não foi ajudado pela constituição, que apenas deu poder político a alguns poucos ricos. O governo ignorou largamente a constituição, que rapidamente caiu em desuso”.[xii] O estabelecimento do protetorado francês na Tunísia aconteceu em 1881.

A investida europeia na África do Norte se aprofundou com os últimos sobressaltos coloniais de uma potência decadente, mal reposta da perda de quase todas suas colônias na América; ela esconjurou para sua nova investida colonial motivos pré-modernos. Espanha declarou guerra contra o Marrocos em 1859, usando o pretexto do insulto à sua bandeira nacional por soldados marroquinos. Na metrópole espanhola, a guerra foi alentada pela Igreja Católica, que chamou os soldados espanhóis a “no volver sin dejar destruido el islamismo, arrasadas las mezquitas y clavada la cruz en todos los alcázares”. O exército colonial espanhol partiu de Algeciras, com “45.000 hombres, 3.000 mulos y caballos y 78 piezas de artillería, apoyado por una escuadra de guerra formada por un navío de línea, dos fragatas de hélice y una de vela, dos corbetas, cuatro goletas, once vapores de ruedas y tres faluchos, además de nueve vapores y tres urcas que actuaron como transportes de tropas”.[xiii] Espanha tomou Tetuán e,[xiv] em 1860, o porto de Tanger, rendendo o comandante marroquino Muley Abbás. Pelo Tratado de Wad-Ras, Espanha obteve a concessão perpétua de Ceuta e Melilla (mantidas como territórios espanhóis até o presente), algumas ilhas mediterrâneas e uma forte indenização econômica; a “opinião pública” espanhola, no entanto, desejava a conquista de todo o Marrocos, conquista tornada impossível pelas numerosas baixas do exército espanhol nos combates.

Os tratados espanhóis com o Marrocos em 1860 e 1861 consolidaram os interesses crescentes da Espanha na África do Norte, mas nas décadas sucessivas surgiram tensões entre patrulhas do exército espanhol e tribos berberes locais, hostis à Espanha e ao Marrocos, e sobre as quais o sultão marroquino não tinha controle. Em 1890, piratas do Rife capturaram um navio mercante espanhol e sequestraram sua tripulação. Em consequência, a guerra entre a Espanha e 39 das tribos do Rife começou em 3 de outubro de 1893. O sultão Hassan I declarou guerra à Espanha em 9 de novembro desse ano. Seis mil guerreiros do Rife armados com rifles Remington desceram a montanha e atacaram o quartel da cidade. Os espanhóis travaram uma sangrenta batalha contra eles: a artilharia espanhola foi utilizada para bombardear as forças rifenhas em aldeias; quando um bombardeio atingiu uma mesquita a guerra dos rifenhos assumiu o caráter de uma Jihad. O novo enfrentamento contra Marrocos trouxe a febre da guerra à Espanha. O governo espanhol despachou ao teatro bélico um encouraçado e duas canhoneiras, colocou a frota em alerta e mobilizou o exército da Andaluzia para o serviço no exterior. O governador de Melilla e comandante das forças espanholas emitiu um ultimato ao Marrocos; contra ele, o sultão enviou um contingente de tropas regulares para restabelecer a situação, sem sucesso. O governo espanhol enviou mais quatro batalhões de infantaria e três regimentos de cavalaria. O general Ortega liderou três mil soldados e varreu os rifenhos de suas trincheiras em ruínas. Tropas rifenhas, no entanto, ocuparam as praias, frustrando os esforços da marinha espanhola para realizar o desembarque de novas tropas, cavalos e suprimentos. Os rifenhos expandiram suas trincheiras. Com a chegada de cruzadores blindados, Espanha passou a usar todo seu poder naval, promovendo incansáveis bombardeios na costa, com sete mil homens em reforço. Em abril de 1894, finalmente, Espanha conseguiu negociar as condições de paz diretamente com o sultão. As potências europeias assistiram às campanhas espanholas contra o Rife em função de suas próprias expectativas para o restante do continente.

A luta contra o tráfico de escravos nas metrópoles, que atingiu seu zênite na década de 1860, conseguiu a derrubada parlamentar (inglesa) da escravidão, mas não impediu a eclosão do novo imperialismo europeu, preludiado pela conquista da África: “O esforço das potências europeias em dividir a África se produziu às vésperas da era imperialista, quando os poderosos grupos monopolistas baseados no poder industrial e financeiro tentavam expandir seu domínio para se apropriar de matérias primas, em especial minerais (na África do Sul, em 1866, foram descobertos diamantes e ouro; também na Rodésia foi descoberto ouro na década de 1860), para adquirir terras para a colonização e para fins estratégicos, e estabelecer novos pontos de domínio para o comércio”.[xv] A partir de 1880, a competição entre as metrópoles pelo domínio dos territórios africanos intensificou-se: “Foi a descoberta do Congo a que enfrentou subitamente um grande número de interessados concorrentes”.[xvi] Até o último quartel do século XIX, a presença europeia na África reduzia-se a poucos pontos litorâneos; a maior parte da África era governada por africanos. O continente dividia-se em impérios, reinos e cidades-estado. A partilha africana foi precipitada pelo avanço francês no Senegal, em 1876, que provocou a reação da Alemanha e também da velha potência dominante na região, a Inglaterra.

A partilha africana desenvolveu-se na sequência da crise de Suez de 1882, quando o primeiro-ministro liberal britânico William Gladstone e seu gabinete ordenaram a invasão do Egito, na tentativa de preservar o acesso britânico para o Canal de Suez. A ocupação britânica do Egito serviu como catalisador para a partição da África: o scramble for Africa foi resolvido diplomaticamente, na Conferência de Berlim (1885). Em termos territoriais, Inglaterra não foi a principal potência colonizadora africana, lugar reservado à França. Nesse país, a política colonial condicionou a repressão interna, inclusive a dos menores infratores: Jean Genet, em Le Langage de la Muraille, texto autobiográfico, mostrou como aqueles eram enviados para colônias “reformatórios”, onde eram treinados para serem transformados em colonos no Norte da África, ou mesmo em soldados do exército colonial. O exército francês era o segundo maior empregador de jovens infratores quando estes eram liberados após atingir a maioridade. As casas de correção preparavam os matadores para o exército de colonização. O governo francês concebeu um plano para colonizar Argélia e Tunísia com os órfãos, os pobres e os prisioneiros libertos; os que não fossem para as colônias seriam explorados como trabalhadores agrícolas baratos na metrópole.

Colonização de fatias mais extensas de território não era sinônimo de controle do processo colonizador. Estrategicamente, entre o final do século XVIII e meados do século XIX, o Reino Unido, com seu enorme poder naval e econômico, assumiu a liderança da colonização africana: a Inglaterra dominou o Egito, o Sudão Anglo-Egípcio, a África Oriental Inglesa, a Rodésia (Zimbábue), a União Sul Africana (o Cabo), a Nigéria, a Costa do Ouro e a Serra Leoa. A Alemanha tomou Camarões, o Sudoeste africano e África Oriental Alemã. A Itália conquistou Eritreia, a Somália e o litoral da Líbia. Porções reduzidas couberam aos antigos colonizadores: a Espanha ficou com o Marrocos Espanhol, Rio de Ouro e a Guiné Espanhola (ou Guiné Equatorial); Portugal, com Moçambique, Angola e a Guiné Portuguesa (Guiné Bissau). A França era a maior colonizadora, mas bem longe de uma maioria absoluta. A ocupação da África pelas potências europeias destruiu por completo as estruturas de poder precedentes, algumas das quais serviram de intermediárias entre o colonizador e os africanos, enquanto outras persistiram na clandestinidade. Em 1880 teve início a reclamação “legal” dos governos europeus de partes do território do litoral da África. Em 1867, o rei Leopoldo II da Bélgica (1835-1909) deu novo impulso ao colonialismo europeu ao reunir em Bruxelas um congresso de presidentes de sociedades geográficas, para “difundir a civilização ocidental”.

Dali resultaram a Associação Internacional Africana e o Grupo de Estudos do Alto Congo, que iniciaram a exploração e a conquista do Congo. Leopoldo era um dos principais contribuintes das entidades, financiadas por capitais particulares. A corrida para a África foi “regulamentada” na Conferência de Berlim, em 1885, proposta por Bismarck e o ministro francês Jules Ferry, que partilhou a África, único espaço que faltava ocupar totalmente, pelas potências imperialistas, no planeta. Os elementos dominantes foram as três grandes potências europeias. A Conferência legalizou a posse do Congo por Leopoldo II: o país foi entregue a uma sociedade cujo principal acionista era o rei da Bélgica, preparando as condições para o genocídio dos povos da região. A Conferência instituiu normas para a ocupação; as potências coloniais negociaram a divisão da África, e acordaram não invadirem áreas ocupadas por outras potências. Os únicos países africanos que não foram transformados em colônias foram a Etiópia e a Libéria, que tinha sido criada por escravos libertos dos Estados Unidos da América. A partilha e a divisão política do continente foram arbitrárias, não respeitando as características étnicas e culturais de cada povo ou região. Nas três décadas transcorridas entre a Conferência de Berlim e o início da Primeira Guerra Mundial a investida europeia na África colonizou a maior parte do continente.

Os países europeus se lançaram decididos para a “aventura africana”. A França, como vimos, primeiramente invadiu e colonizou a Argélia e estabeleceu um protetorado na Tunísia. Depois, os franceses se expandiram para o interior e para Sul africano, criando, em 1880, a colónia do Sudão Francês (atual Mali) e, nos anos que se seguiram, ocuparam grande parte do Norte de África e da África ocidental e central. A França, buscando um aliado para seus próprios projetos para a região, incentivou a expansão territorial espanhola, em detrimento do Marrocos: “No Magrebe do ‘proprietário funesto’ de 1830 até a África setentrional francesa em 1914, a colonização francesa foi tardia, vacilante e acelerada pelos acontecimentos políticos internos de 1848, 1852 ou 1871, limitada ao Sahel, à Mitidja, aos planaltos de Orã e de Constantino, e muito centrada nas cidades da costa. Em 1911 foram censados na Argélia 750 mil europeus. Na Tunísia, o povoamento foi mais tardio, mas também deliberado: em 1911, se contavam ali 45 mil franceses, e cem mil italianos. No Marrocos, o povoamento europeu, francês e espanhol, só levantou voo em 1911”.[xvii] Em 1912, o Tratado de Fez dividiu o Marrocos em dois protetorados, um espanhol (que ficava na região do atual Saara Ocidental) e um francês (o Marrocos atual). A França obrigou o sultão de Marrocos a assinar o Tratado, tornando o país um protetorado. O 30 de março virou o “dia da desgraça” (jour du malheur) para os marroquinos, uma anti-data nacional que nunca seria esquecida. As colônias e posses francesas já compreendiam a Argélia, a Tunísia, a África Ocidental Francesa, a África Equatorial Francesa, a Costa dos Somalis e Madagascar. A potência imperialista europeia principal, porém, era outra. No “Chifre da África”, os anos 1880 foram marcados pela Conferência de Berlim e pelo início da modernização da Etiópia, quando os italianos começaram a rivalizar com os britânicos por influência na região.

Asseb, um porto próximo à entrada do sul do Mar Vermelho, foi comprada em março de 1870 por uma companhia italiana ao sultão local, vassalo do imperador etíope, o que levou em 1890 à formação da colônia italiana da Eritreia. Itália se orientou para um colonialismo clássico. No final do século XIX – inícios do século XX, emergiu sua tendência à exploração de matérias-primas do território ocupado, com o espírito de pura especulação das primeiras iniciativas de tipo privado. Tanto na Eritreia, onde o Estado interveio diretamente, como na Somália, onde se tentou aplicar um tipo de administração no modelo inglês, confiando a administração do protetorado a uma companhia privada apoiada pelo Banco de Roma, as primeiras experiências de gestão colonial, resultaram em fracasso e refletiam uma atitude voltada mais à especulação do que à valorização econômica da colônia. A tentativa colonial italiana, além de tardia, não correspondia a uma expansão econômica interna e registrava a ausência das condições fundamentais para a manifestação do moderno imperialismo capitalista: mercados internos homogêneos, saturação do mercado financeiro, ausência no mercado nacional de possibilidade de investimentos rentáveis. A frustrada expansão bélica colonial da Itália acentuou a desigualdade de seu desenvolvimento econômico capitalista, agravando a “questão meridional” na metrópole. Itália vivia também o período da “grande emigração” de sua população para além-mar. A tentativa colonial italiana culminou numa derrota contra os etíopes na batalha de Adwa, em 1896: os etíopes derrotaram os italianos e permaneceram independentes, sob o governo de Menelik II. A Itália e a Etiópia assinaram um tratado provisório de paz em outubro de 1896. Etiópia permaneceu como o único reino negro africano independente.

Durante a era imperial europeia, além disso, o crescimento demográfico dos países muçulmanos atingiu taxas espetaculares, superiores a 50%: “Em toda a África Branca muçulmana, do Atlântico até o Nilo, no contexto de motivações religiosas e familiares estreitamente vinculantes, da inexistência do celibato feminino, da precocidade e da multiplicidade das uniões matrimoniais, da ausência de prevenção anticoncepcional, ainda a mais elementar, coincidiam a fertilidade legítima das jovens esposas com sua fertilidade fisiológica. Além disso, a terrível mortandade infantil reduzia ou suprimia o período de amamentação”.[xviii]As investidas europeias se sobrepuseram ao antigo imperialismo otomano, provocando novas resistências locais, com bandeiras religiosas. Na África do Norte e na África Oriental, sob a bandeira do islamismo, começaram revoltas contra a nova dominação colonial. Ao sul do Egito, o Sudão dominava boa parte das costas do Mar Vermelho, ponto de passagem obrigatório dos usuários do Canal de Suez. Na sequência da invasão de Mehmet Ali, em 1819, o Sudão passara a ser governado por uma administração egípcia. Esse sistema colonial lhe impunha pesados impostos, sem falar nas tentativas egípcias de acabar com o lucrativo tráfico de escravos comandado por comerciantes árabes locais.

Em 1870, um líder muçulmano sudanês, Muhammad Ahmad, pregou a renovação da fé e a “libertação da terra”, e começou a atrair numerosos seguidores. Logo em seguida houve uma revolta contra os egípcios, na qual Muhammad se autoproclamou Mahdi, o redentor prometido do mundo islâmico. O governador egípcio do Sudão, Raouf Pachá, enviou duas companhias de infantaria armadas com metralhadoras para prendê-lo. O Mahdi comandou um contra-ataque que massacrou o exército egípcio. Como o governo egípcio estivesse sob o controle britânico, as potências europeias, em especial Inglaterra, se tornaram cada vez mais interessadas no Sudão. Os conselheiros britânicos do governo egípcio deram consentimento para outra expedição país. No verão de 1883, tropas egípcias concentradas em Khartum foram colocadas sob o comando de um aposentado oficial britânico (nas palavras de Winston Churchill, “talvez o pior dos exércitos que já marchou para uma guerra”) – um exército não remunerado, inexperiente, indisciplinado e cujos soldados tinham mais em comum com seus inimigos do que com seus oficiais europeus. O Mahdi montou um exército de 40.000 homens equipando-o com as armas e munições capturadas em batalhas anteriores, sua formação derrotou os expedicionários egípcios.

O governo egípcio pediu um oficial britânico para ser enviado ao Sudão, que resultou ser o veterano Charles Gordon, atuante na China durante a segunda “Guerra do Ópio”. Gordon foi sitiado pelo Mahdi, que tinha reunido cerca de 50 mil soldados. Uma expedição britânica foi despachada sob o comando de Garnet Wolseley, mas ficou bloqueada no Nilo. A coluna, finalmente, chegou a Khartum apenas para descobrir que era tarde demais: a cidade tinha caído dois dias antes, Gordon e sua guarnição tinham sido massacrados. Esses eventos encerraram temporariamente o envolvimento britânico no Sudão e no Egito. Muhammad Ahmad, o Mahdi, morreu logo após sua vitória em Khartum. O Egito não renunciou a seus direitos sobre o Sudão, que as autoridades britânicas consideravam uma reivindicação legítima. Sob o controle rigoroso de administradores britânicos, o exército egípcio tinha sido reformado, liderado por oficiais britânicos, para permitir, entre outras coisas, que o Egito pudesse reconquistar o Sudão. A aquisição de novos territórios africanos, diretamente ou por agentes interpostos, foi uma medida defensiva dos interesses ingleses, que sofriam o ataque de outras potências.

Nas últimas décadas do século XIX o empresário inglês Cecil Rhodes impulsionou o projeto britânico de construção da ferrovia que ligaria o Cairo, no Egito, ao Cabo, na África do Sul, projeto nunca realizado. Rhodes foi um dos fundadores da companhia De Beers, que detém no século XXI 40% do mercado mundial de diamantes (já teve 90%). A divisa pessoal de Rhodes era “so much to do, so little time…” (Tanto para fazer, tão pouco tempo…). A Companhia Britânica da África do Sul foi criada por Rhodes através da fusão da Central Gold Search Association e da Exploring Company, Ltd. Em um período de menos de dez anos, Rhodes e sua companhia tinham invadido ou levado a autoridade imperial britânica a se impor sobre uma região que corresponde à moderna Botswana, Zimbábue, Zâmbia, e Malaui, uma área equivalente a três vezes o tamanho da França. Rhodes, em um de seus testamentos, escreveu: Considerei a existência de Deus e decidi que há uma boa chance de que ele exista. Se ele realmente existir, deve estar trabalhando em um plano. Portanto, se devo servir a Deus, preciso descobrir o plano e fazer o melhor possível para ajudá-lo em sua execução. Como descobrir o plano? Primeiramente, procurar a raça que Deus escolheu para ser o instrumento divino da futura evolução. Inquestionavelmente, é a raça branca… Devotarei o restante de minha vida ao propósito de Deus e a ajudá-lo a tornar o mundo inglês. Rhodes morreu e foi enterrado em 1902 nas colinas de Matobo, na África do Sul, onde ele dominara uma rebelião dos matabeles, que assim mesmo vieram ao seu enterro. A cerimônia foi cristã, mas os chefes matabeles pagaram tributos a Rhodes de acordo com as suas crenças.[xix] Seu sonho de construir um império inglês ininterrupto entre Cairo e a Cidade do Cabo foi parcialmente conseguido depois da Conferência de Berlim, que legitimou a anexação inglesa de todos os territórios ao longo desse corredor (Egito, Sudão, Quênia, Rodésia e Transvaal).

Enquanto os franceses se expandiam, Leopoldo II “usava um de seus Estados, o Congo, para fortalecer seu outro Estado, a Bélgica. Sonhava com prosperidade econômica, estabilidade social, grandeza política e orgulho nacional. Reduzir seu empreendimento a um enriquecimento pessoal não faz justiça aos motivos nacionais e sociais de seu imperialismo. A Bélgica era ainda jovem e instável; com o Limburgo holandês e o Luxemburgo tinha perdido importantes porções de seu território; católicos e liberais estavam dispostos a se devorar crus; o proletariado começava a se movimentar: um coquetel explosivo. O país parecia ‘uma caldeira sem válvula de escapamento’, segundo Leopoldo. O Congo se transformou nessa válvula”.[xx] Na Europa, Leopoldo apresentava sua “obra” colonial com uma aureola de altruísmo humanitário, de defesa do livre comércio e de luta contra o comércio de escravos, mas, na África, expropriava os povos locais de todas suas terras e recursos, com seu exército privado, que submetia à população a trabalhos forçados. A crueldade repressiva incluía assassinatos, violações, mutilações e decapitações. Dez milhões de congoleses, estimadamente, perderam a vida entre 1885 (ano do reconhecimento internacional do “Livre Estado do Congo”) até 1908 (alguns autores elevam essa cifra até vinte milhões). Leopoldo II morreu em 1909; durante seu reinado a população do Congo se reduziu em mais de dois terços (de trinta para nove milhões de habitantes nativos). A história colonial do Congo expõe um dos genocídios mais sangrentos da era contemporânea.

Na penúltima década do século XIX acelerou-se a divisão da África. Ameaçados, os chefes africanos cediam o poder a comandantes de tropas europeias. Outros assinavam tratados de proteção, na ignorância de que transferiam aos estrangeiros a soberania sobre suas terras e habitantes: julgavam estar arrendando ou cedendo para uso provisório um certo território, como de praxe quando um estrangeiro pedia o privilégio e a honra de viver e comerciar entre eles. Se espantavam quando dois grupos de homens brancos de língua diferente disputavam entre si com violência essa honra e esse privilégio, em vez de compartilhá-lo. Em 1885, Portugal conseguiu firmar com o rei Glelê, do Danxomé, o tratado de Aguanzum, que estabelecia o protetorado português sobre o litoral, dando-lhe direitos sobre o interior. Os franceses, que haviam renovado com o mesmo rei o acordo de 1878, de cessão de Cotonu, reagiram prontamente, obrigando Portugal, em 1887, a renunciar a suas pretensões.

Pela Conferência de Berlim, “os territórios que hoje correspondem a Ruanda e Burundi foram atribuídos à Alemanha. Assim, em 1894, o Conde von Götzen se tornaria o primeiro homem branco a visitar Ruanda e sua corte, e, em 1897, instalou os primeiros postos administrativos e impôs o governo indireto. Porém, em 1895 havia falecido o mwami Rwabugiri, desencadeando-se violenta luta pela sucessão entre os tutsis. Em consequência, os líderes dos clãs mais fracos passaram a colaborar com os chefes alemães, que concederam a membros da elite tutsi proteção e liberdade, o que lhes permitiu consolidar a posse sobre terras e submeter os hutus”;[xxi] e “completou a Conferência de Berlim uma outra, ainda mais sinistra e ameaçadora, do ponto de vista africano: a de Bruxelas, em 1890. Chamaram-lhe sintomaticamente Conferência Antiescravagista, e o texto que nela se produziu foi um violento programa colonizador. Os impérios, reinos e cidades-estado da África eram entidades políticas inexistentes para os diplomatas europeus que participaram das Conferências de Berlim e de Bruxelas…. Quando seus países tiveram de ocupar os terrenos que dividiram no mapa, e seus militares de tornar efetivos tratados de protetorado que para os soberanos da África eram contratos de arrendamento ou empréstimo de terras, toparam a resistência de estados com firmes estruturas de governo e povos com forte sentimento nacional… Venceram-nos porque souberam jogar os povos vassalos contra os senhores e os inimigos tradicionais uns contra os outros, mas algumas vezes com grande dificuldade e após demorada luta”.[xxii]

Na metrópole inglesa, os movimentos socialistas se opuseram (foram os únicos a fazê-lo) à nova onda de investidas militares colonialistas da Grã-Bretanha na África. Em março de 1885, a Socialist League inglesa distribuiu em todo o país milhares de cópias de uma declaração em que se lia: “Uma guerra injusta e malvada foi desencadeada pelas classes dominantes e proprietárias deste país, com todos os recursos de civilização, contra um povo mal armado e semibárbaro, cujo único crime é o de ter se rebelado contra a opressão estrangeira, que as próprias classes mencionadas admitem ser infame. Dezenas de milhares de trabalhadores, tirados da atividade neste país, foram desperdiçados para realizar uma carnificina de árabes, pelas razões que seguem: 1) Para que África Oriental possa ser ‘aberta’ ao envio de mercadorias com data vencida, péssimas bebidas alcoólicas, doenças venéreas, bibelôs baratos e missionários, tudo para que comerciantes e empresários britânicos possam fincar seu domínio sobre as ruínas da vida tradicional, simples e feliz, dos filhos do deserto; 2) Para criar novos e vantajosos postos de governo para os filhos das classes dominantes; 3) Para inaugurar um novo e favorável terreno de caça aos esportistas do exército que acham tediosa a vida na pátria, e estão sempre prontos para um pequeno genocídio de árabes, quando exista a ocasião.. Mas, quem é que vai ao combate nesta e em análogas ocasiões? As classes que estão à procura de mercados? São elas as que constituem a tropa de nosso exército? Não! São os filhos e os irmãos da classe trabalhadora de nosso país. Que por um soldo miserável são obrigados a servir nestas guerras comerciais. São eles que conquistam, para as ricas classes médias e superiores, novos países a serem explorados e novas populações para serem despojadas…”.[xxiii] Assinavam a declaração 25 responsáveis socialistas e operários ingleses, encabeçados por Eleanor Marx-Aveling, filha caçula de Karl Marx e provavelmente autora do documento, pois era responsável pela rubrica internacional do jornal socialista inglês.

Seu pai não foi original devido a pôr em evidência as iniquidades da escravidão africana, mas por situá-la no contexto do modo de produção capitalista: “No Brasil, no Suriname, nas regiões meridionais da América do Norte, a escravidão direta é o pivô em cima do qual nosso industrialismo de hoje faz girar a maquinaria, o crédito, etc. Sem escravidão não haveria nenhum algodão, sem algodão não haveria nenhuma indústria moderna. É a escravidão que tem dado valor às colônias, foram as colônias que criaram o comércio mundial, e o comércio mundial é a condição necessária para a indústria mecânica em grande escala. Consequentemente, antes do comércio de escravos, as colônias davam muito poucos produtos ao mundo velho, e não mudaram visivelmente a face do mundo. A escravidão é consequentemente uma categoria econômica de suprema importância. Sem escravidão, a América do Norte, a nação a mais progressista, ter-se-ia transformado em um país patriarcal. Risque-se apenas a América do Norte do mapa dos povos e ter-se-á a anarquia, a decadência completa do comércio e da civilização modernos. Mas fazer desaparecer a escravatura seria riscar a América do mapa dos povos. Por isso a escravatura, sendo uma categoria econômica, se encontra desde o começo do mundo em todos os povos. Os povos modernos só souberam disfarçar a escravatura no seu próprio seio e importá-la abertamente no Novo Mundo”.[xxiv]

Não eram as colônias as que precisavam de escravos (havia colônias sem escravos), mas a escravidão a serviço da acumulação capitalista a que precisava de colônias. Em carta a Engels (de 1860), Marx afirmou que a luta contra a escravidão era “a coisa mais importante que estava acontecendo no mundo”. Na Internacional Socialista, no entanto, ganharam força os posicionamentos que justificavam a colonização africana (e outras) em nome da “missão civilizadora” da Europa. No Congresso de Stuttgart da Internacional, o debate sobre a questão colonial foi mais do que revelador. Um setor da socialdemocracia alemã (encabeçado por Vollmar e David) não vacilou em autodesignar-se como “social-imperialista”. O pensamento dessa corrente se refletiu na intervenção do dirigente holandês Van Kol, quem afirmou que o anticolonialismo dos congressos socialistas precedentes não havia servido para nada, que os socialdemocratas deveriam reconhecer a existência indiscutível dos impérios coloniais e apresentar propostas concretas para melhorar o tratamento aos indígenas, o desenvolvimento dos seus recursos naturais, e o aproveitamento desses recursos em benefício de toda a raça humana. Perguntou aos opositores ao colonialismo se seus países estavam realmente preparados para prescindir dos recursos das colônias. Recordou que Bebel (fundador da socialdemocracia alemã) havia dito que nada era “mau” no desenvolvimento colonial como tal, e se referiu aos sucessos dos socialistas holandeses ao conseguirem melhoras nas condições dos indígenas das colônias de sua metrópole.

A comissão do Congresso encarregada da questão colonial apresentou a seguinte posição: “O Congresso não rechaça por princípio em toda ocasião uma política colonial, que sob um regime socialista possa oferecer uma influência civilizadora”. Lênin qualificou de “monstruosa” a posição e, junto com Rosa Luxemburgo, apresentou uma moção anticolonialista. A hora da verdade também se apresentou para o único partido socialista latino-americano presente no Congresso de Stuttgart, o Partido Socialista Argentino. O delegado do PSA, Manuel Ugarte, votou a favor da moção anticolonialista e anti-imperialista de Lênin; poucos anos depois foi expulso do Partido, sob a acusação de nacionalismo. O resultado da votação foi uma amostra da divisão existente: a posição colonialista foi rejeitada por 128 votos contra 108: “Neste caso marcou-se a presença de traço negativo do movimento operário europeu, traço que pode ocasionar não poucos danos à causa do proletariado. A vasta política colonial levou, em parte, ao proletariado europeu a uma situação pela qual não é seu trabalho o que mantém toda a sociedade, mas o trabalho dos indígenas quase totalmente subjugados das colônias. A burguesia inglesa obtém mais ingressos da exploração de centenas de milhões de habitantes da Índia e de outras colônias, do que dos operários ingleses. Tais condições criam em certos países uma base material, econômica, para contaminar o chauvinismo colonial ao proletariado desses países”.[xxv]

Para a ala esquerda da Internacional, a guerra colonial era a maneira de manter os privilégios das grandes burguesias metropolitanas e a condição para que se mantivesse o nível de vida de parcelas privilegiadas do proletariado europeu. Além disso, criava uma situação de impasse histórica nas metrópoles colonizadoras, através do “colonizador de esquerda (que) não detém o poder, suas afirmações e promessas não têm nenhuma influência sobre a vida do colonizado. Ele não pode, além disso, dialogar com o colonizado, fazer-lhe perguntas ou pedir garantias… O colonizador que recusa o fato colonial não encontra em sua revolta o fim de seu mal-estar. Se não suprime a si mesmo como colonizador, ele se instala na ambiguidade. Se rejeita essa medida extrema, concorre para confirmar e instituir a relação colonial, a relação concreta de sua existência com a do colonizado. Pode-se compreender que seja mais confortável aceitar a colonização, percorrer até o fim o caminho que leva do colonial ao colonialista. O colonialista, em suma é apenas o colonizador que se aceita como colonizador”.[xxvi]

Na América, a luta contra o colonialismo e a escravidão se manifestou a luta por igrejas africanas independentes, tradição presente nas congregações negras dos escravos da América do Norte influenciados pela igreja batista: as revoltas dos escravos na Jamaica, em 1831, foram chamadas de “guerra batista”: “A tradição dos predicadores negros norte-americanos e sua concepção de uma igreja política, mobilizadora dos negros na sua luta contra a opressão e os opressores, teve considerável influência na África”.[xxvii] Em finais do século, surgiu o pensamento pan-africanista, com dois líderes negros que vincularam a África com sua diáspora no Caribe: Silvestre Williams e George Padmore. O primeiro era advogado, nascido em Trinidad Tobago. Em 1900, organizou em Londres uma conferência para protestar contra o açambarcamento das terras da África pelos europeus, que foi o ponto de partida do pan-africanismo político, retomado pelo dirigente socialista afro-americano W.E. Du Bois, de família haitiana, nos EUA, quem escreveu que “o grande teste para os socialistas americanos seria a questão negra”.

Marcus Garvey, nascido na Jamaica, fundou nos EUA a UNIA (Associação Universal para a Superação do Negro), que abriu mais de mil filiais em quarenta países; contra a NAACP (National Association for the Advance of Colored People) Garvey buscava aprofundar as distâncias entre trabalhadores brancos e negros, e unificar trabalhadores e capitalistas negros no mesmo movimento econômico e político. Marcus Garvey chegou a se apresentar como o verdadeiro criador do fascismo. O movimento negro se expandiu simultaneamente na África, na Europa e nas Américas. Um hibridismo cultural se desenvolveu a partir da diáspora mundial africana: “(Além da) importância dos Jubilee Singers e de sua odisseia, é importante lembrar da carreira de Orpheus Myron McAdoo, derivada do grupo original: seus Jubilee Singers da Virgínia fizeram longas turnês pela África do Sul durante cinco anos entre 1890 e 1898 (e também) pelo impacto, no que se considera como cultura africana autêntica, da música executada pelos escravos que retornaram do Brasil para a Nigéria nos anos 1840”.[xxviii] O racismo branco foi uma componente central da corrida colonial das potências: “Era uma doutrina com múltiplos aspectos, sedutores pela sua modernidade prospectiva civil, que a distinguia da longa e brutal conquista da Argélia ou das impopulares expedições longínquas do Segundo Império. Ela repousava sobre a total ignorância das estruturas sócias e mentais dos indígenas, imaginados prontos a colaborar, e sobre a convicção ingênua de que a única civilização era a ocidental; as ‘raças inferiores’ só poderiam aspirar a elevar-se até ela para usufruir de seus benefícios”.[xxix] No Reino Unido, Rudyard Kipling celebrizou na ideia do “fardo do homem branco” sua suposta “obrigação moral” de levar a civilização para os povos atrasados e “incivilizados”. A expedição de Robert Livingston em busca das nascentes do Nilo ganhou ares de epopeia civilizadora.

A chamada “ciência das raças” encontrava-se em voga na Europa e, nos estudos sobre os povos da África Central, prevalecia a hipótese hamítica, proposta pelo explorador inglês John Hanning Speke, em 1863. Segundo essa “ciência”, a civilização teria sido introduzida na África por um povo caucasóide branco de origem etíope, descendente do Rei Davi e, portanto, superior aos negros nativos. Para Speke, essa “raça” seria de cristãos perdidos… Assim, “as potências coloniais dividiram à África, rapidamente e sem dor, no decorrer dos últimos vinte anos do século XIX, pelo menos no papel. As coisas, porém, foram totalmente diferentes no próprio terreno africano. A larga difusão das armas na população local, os códigos de honra militares e uma longa tradição de hostilidade a todo controle externo, transformaram a resistência popular africana à conquista europeia muito mais temível que a da Índia. As autoridades coloniais se esforçaram em criar Estados em um continente pouco povoado, mas turbulento, dispondo de vantagens técnicas: poder de fogo, transportes mecânicos, competências médicas, escrita. Os Estados assim criados não passavam de esqueletos aos quais as forças políticas africanas davam carne e vida. Cada colônia teve que desenvolver uma produção especializada em direção do mercado mundial, o que determinou uma estrutura econômica que sobreviveu a todo o século XX”.[xxx]

No Jardim de Aclimatação, em Paris, e depois em outras capitais europeias, foi organizada a exposição de “selvagens” de diversos pontos do planeta, em especial da África. A mania europeia de ver humanos “primitivos” se espalhou. Caçadores especializados em trazer animais selvagens para a Europa e os Estados Unidos foram instruídos para buscar vida humana “exótica”. Assim, houve exposições de esquimós, cingaleses, kalmuks, somalis, etíopes, beduínos, núbios do Alto Nilo, aborígenes australianos, guerreiros Zulu, índios Mapuche, ilhéus Andaman do Pacífico Sul, caçadores de cabeças de Bornéu: os “zoológicos humanos” se espalhavam na Alemanha, na França, Inglaterra, Bélgica, Espanha, Itália e Estados Unidos. Representantes de grupos étnicos exóticos se tornaram destaque das “feiras mundiais”, em exibições propostas como experiências educacionais pelos governos e as empresas que lucravam com elas.

A concorrência entre as potências pela África originou conflitos inter-imperialistas: desde o início da década de 1880 até ao início do século XX, as relações anglo-francesas nunca foram serenas, tanto em relação à corrida colonial como à situação geopolítica na Europa; suas rotas chegaram quase a colidir ao ponto de deflagrar uma guerra entre os dois países. Tudo se complicou depois da ocupação britânica do Egito em 1882. A partir de 1884, França e Inglaterra empenharam-se numa crescente corrida naval, que do lado britânico estava associada à possível perda da sua linha mediterrânea de comunicações e aos receios de uma invasão francesa pelo Canal da Mancha. Ainda mais persistentes e ameaçadores eram os frequentes choques coloniais, em relação ao Congo em 1884-1885 e em relação à África Ocidental durante as décadas de 1880 e 1890. A crise mais grave ocorreu em 1898, quando a sua rivalidade de dezesseis anos sobre o controle do vale do Nilo chegou ao auge no confronto entre o exército de inglês de Kitchener e a pequena expedição de Marchand, em Fashoda.

Mas África não se agitava só pelos conflitos entre as potências. No final do século XIX. a resistência africana no Golfo da Guiné chegava ao seu fim com a derrota do almamy Samori, que levantara “um formidável tata, a que deu o nome de Boribana (acabou a fuga). Os franceses aplicaram um novo método para exterminar esse inimigo irredutível; daí por diante, na estação das chuvas, nada de pausas que permitissem ao almamy refazer suas forças. Além disso, para o reduzir à fome aplicou-se à sua volta o método da terra queimada. Certos sofas começaram a desertar. Mas a maior parte deles rodearam-no com fidelidade, mais do que nunca”.[xxxi] Samori foi capturado em setembro de 1898: condenado e encerrado, morreu dois anos depois. A resistência africana, no entanto, infringiu derrotas aos europeus: as piores foram as italianas. Em 1896, quando a Itália sofreu uma pesada derrota às mãos dos etíopes na batalha de Adwa, a posição italiana na África Oriental foi seriamente enfraquecida. O governo britânico ofereceu apoio político para ajudar os italianos, fazendo sua demonstração militar no norte do Sudão. Isso coincidiu com o aumento da ameaça de invasão francesa nas regiões do Alto Nilo.

Em 1898, no âmbito da corrida colonial para a África, os britânicos decidiram reafirmar o pedido do Egito em relação ao Sudão. Horatio Herbert Kitchener, o novo comandante do exército anglo-egípcio, recebeu ordens de marcha, suas forças entraram no Sudão armadas com o mais moderno equipamento militar da época. Seu avanço foi lento e metódico, campos fortificados foram construídos ao longo do caminho, a estrada de ferro foi prorrogada de Wadi Halfa até o Sudão, a fim de abastecer o exército colonial. Outro “incidente” quase levou a uma guerra internacional: o conflito França-Alemanha sobre Marrocos. O acordo inaugural da Entente Cordiale entre França e Inglaterra, assinado em abril de 1904, outorgava à França o direito de “cuidar da tranquilidade do Marrocos” (sic). O chanceler alemão von Bülow suspeitou da existência de cláusulas militares secretas no acordo. A Alemanha imperial decidiu usar o Marrocos como aríete contra a aliança franco-inglesa: em março 1905 o Imperador alemão, Guilherme II, visitou o sultão marroquino em Tanger, emitindo depois um comunicado que definia o sultanato como “absolutamente livre e independente”; Alemanha se declarava “protetora” dessa qualidade. A imprensa europeia começou a evocar a possibilidade de uma “prova de força” entre França e Alemanha, primeiro na África, depois quem sabe… A situação levou a uma crise no gabinete francês, resolvida depois de algumas semanas com a demissão da ala partidária de um confronto militar. A crise foi momentaneamente adiada, mas reapareceria com toda força uma década depois, em 1914, levando ao primeiro conflito bélico mundial.[xxxii]

No extremo Sul da África, na região do Cabo, o interesse inglês era pela posição estratégica que permitia as comunicações oceânicas com a Índia. O imperialismo britânico estimulou os ingleses de Transvaal a exigir direitos políticos especiais. O avanço inglês no Sul da África concluiu com dois confrontos armados na África do Sul, que opuseram os colonos de origem holandesa e francesa, os bôeres, ao exército britânico, que pretendia se apoderar das minas de diamante e ouro recentemente encontradas naquele território. Seus rivais, os bôeres, eram descendentes dos colonos calvinistas dos Países Baixos e também da Alemanha e da Dinamarca, bem como de huguenotes franceses, que haviam se estabelecido nos séculos XVII e XVIII na África do Sul, cuja colonização disputaram com os britânicos. estavam sob o domínio britânico, com a promessa de futuro autogoverno. A primeira “Guerra dos Bôeres” foi travada entre 1880 e 1881: a vitória dos colonos garantiu a independência da república bôer do Transvaal. A trégua não durou muito. A descoberta de minas de diamantes e de ouro levou o Reino Unido a mudar de estratégia, devido aos novos interesses econômicos da região. Os ingleses renunciaram à política de celebrar tratados com os indígenas e procederam à anexação de novos territórios. Esta atitude veio ao encontro das ideias de Cecil Rhodes, que mais tarde desempenharia o cargo de primeiro-ministro do Cabo. A belicosidade dos bôeres aumentava.

Esta situação degenerou numa dura luta entre as duas partes no período compreendido entre 1877 e 1881, em que as tropas inglesas foram batidas pelas tropas do presidente bôer Paulus Kruger. Em 1881, foi negociada a Convenção de Pretória, que reconheceu novamente a autonomia ao Transvaal, conservando os ingleses direitos em matéria de política externa. Para os ingleses, “a solução (legal), que tinha antecedentes em outras regiões de África, foi conceder um instrumento gratuito garantindo uma carta real de exclusividade à British South Africa Company de Cecil Rhodes, em 1889. Para garantir o privilégio, Rhodes tinha o apoio e assistência de Sir Hercules Robinson, governador do Cabo, que tinha importantes investimentos nas companhias de Rhodes”.[xxxiii] Em 1895, da costa atlântica até a costa oriental, toda a África austral encontrava-se controlada pelos colonialistas ingleses, à exceção das duas repúblicas bôeres: a República da África do Sul (Transvaal), surgida em 1853, e a República do Estado Livre de Orange, reconhecida pelo Reino Unido em 1852. Depois do reconhecimento da independência bôer, a situação no território tinha ficado bastante comprometida. A crise econômica agravou-se pela divisão do país em duas unidades políticas opostas (repúblicas bôeres e colônias inglesas).

Os problemas multiplicaram-se com a chegada de trabalhadores indianos e chineses, imigrantes recrutados para as minas do Transvaal. Nos anos que se seguiram, teve lugar um longo duelo político entre o líder bôer Paulus Kruger e o britânico Cecil Rhodes, pautado por negociações difíceis, hesitações e ameaças recíprocas. O que esteve na origem da “segunda guerra dos bôeres” foi o ultimato dado aos ingleses por Kruger, exigindo a dispersão das tropas britânicas que se encontravam ao longo das fronteiras das repúblicas bôeres. A era das guerras do século XX teve início na África. Em outubro de 1899, o aumento da pressão militar e política britânica incitou o presidente do Transvaal, Paulus Kruger, a dar um ultimato exigindo garantia da independência da república e cessação da crescente presença militar britânica nas colônias do Cabo e de Natal. O ultimato não foi tido em conta pelos ingleses, e o Transvaal declarou guerra ao Reino Unido, tendo por aliado a República de Orange.

O conflito teve início em outubro de 1899 e finalizou em finais de maio de 1902, com a deposição do presidente do Transvaal. Os britânicos tinham mobilizado quase 500 mil soldados brancos de todo o império, auxiliados por cerca de 100 mil trabalhadores não brancos. 45 mil pessoas perderam a vida na África do Sul em consequência da guerra, e mais de 100 mil mulheres e crianças foram internadas em “campos de concentração” britânicos em condições deploráveis. 20% dos internados morreram, de modo por vezes horroroso. Na Inglaterra, “poupada de guerras por meio século, perder mais de cem soldados em batalha era um desastre de que já não se tinha lembrança. Em 1899, se enviava a maior expedição de ultramar na história britânica para submeter uma das menores nações do planeta”.[xxxiv] A guerra sul-africana não era popular na Inglaterra, e alimentava desconfiança ao governo. No teatro da batalha, Lorde Kitchener, o comandante militar inglês, além disso, incendiava indiscriminadamente fazendas de africanos e bôeres. A política de terra arrasada das autoridades coloniais inglesas chegou a provocar protestos de rua na própria metrópole britânica.

Quando a guerra concluiu, nos termos do Tratado de Paz, as duas repúblicas bôeres regressaram à sua condição de colônias britânicas. O rei Eduardo VII foi reconhecido como seu soberano legítimo. A vitória militar inglesa levou à criação da União Sul-Africana através da anexação das repúblicas bôeres do Transvaal e do Estado Livre de Orange às colônias britânicas do Cabo e de Natal. Na África do Sul se estabeleceu uma política racial que diferenciou os europeus dos africanos (todos os nativos não-brancos). Grupos sociais compostos por imigrantes asiáticos, em particular indianos, sofreram também com a política de discriminação racial, que foi imposta através de guerras com populações que ofereceram resistência aos brancos, como as tribos xhosa, zulu e shoto. Já avançado o século XX, a discriminação racial tomou a forma do regime do apartheid, segregando oficialmente toda a população não branca sul-africana.

Na África do Norte, a Itália, em 1911, conquistou dos turcos na guerra ítalo-turca suas províncias africanas de Cirenaica, Tripolitânia e Fezzan, e em 1934 unificou-as sob o nome de Líbia. Cinco anos depois, em 1939, a Líbia ocupada pelos italianos foi incorporada ao Reino (fascista) da Itália, quando já vigia o “Pacto de Aço” entre Alemanha, Itália e Japão. As posições geopolíticas do Eixo nazifascista, ou seja, dos imperialismos europeus preteridos ou derrotados na Grande Guerra, no mundo árabe-islâmico, se fortaleciam, configurando um dos cenários estratégicos da disputa política mundial das grandes potências. Os EUA, por sua vez, se movimentavam política e diplomaticamente, se definindo como defensores da independência africana contra as potências europeias. Na crise de sucessão do imperador Ménélik II na Etiópia, a intervenção externa, não só europeia, aliada à divisão da classe senhorial governante, foi decisiva para que a linha de sucessão fosse parcialmente interrompida com a nomeação do “modernizante” Tafari Makonen como príncipe regente, para depois proclamar-se Imperador, a partir de 1930, com o nome de Haile Selassié, distanciando-se dos setores muçulmanos da elite do país. Em 1935, a Itália fascista, na “Segunda Guerra Ítalo-Etíope” ocupou o país e prendeu Selassié (que só recuperou a liberdade com a derrota italiana na futura guerra mundial), tentando realizar na prática o velho sonho de um império colonial italiano capaz de rivalizar com o Império Britânico. Etiópia seria a “Índia” da Itália fascista, um sonho que se traduziu na “cultura popular” fascista, através de músicas de sucesso como La Faccetta Nera. O “Chifre da África” se incorporava à disputa pela hegemonia mundial entre velhos e novos impérios.[xxxv]

A conquista colonial africana teve em considerações de “superioridade civilizacional” seu principal alicerce ideológico, e produziu vítimas em dimensões só comparáveis com a dizimação das populações ameríndias nos séculos XVI e XVII: “Cada seca global foi o sinal verde para uma corrida imperialista pela terra. Se a seca sul-africana de 1877, por exemplo, foi a oportunidade de Carnarvon para atacar a independência zulu, a fome etíope de 1889-91 foi o aval de Crispi [primeiro-ministro italiano] para construir um novo Império Romano no Chifre da África”.[xxxvi] Na véspera da Primeira Guerra Mundial, a recolonização do continente africano era quase completa, 90% das terras africanas estavam sob domínio da Europa: a Bélgica, a França, a Alemanha, a Grã-Bretanha, a Itália, a Espanha e a Turquia tinham dividido entre si a quase totalidade do território africano. Os números da colonização não expressam cabalmente sua realidade humana. A partilha da África teve características inéditas na era do capital monopolista, quando serviu aos objetivos da expansão econômica dos monopólios industriais e financeiros antes que à expansão política dos Estados colonialistas, embora a incluísse como seu instrumento.

O domínio da África foi uma das principais questões em jogo nos dois conflitos bélicos mundiais do século XX, que levaram ao paroxismo as contradições inter-imperialistas. A descolonização africana posterior à Segunda Guerra Mundial esteve bem longe de ser um processo pacífico ou consensual, ela exigiu guerras nacionais do Congo até Moçambique, Angola e Guiné Bissau, nas décadas compreendidas entre os anos 1950 até os 1980. A ONU, encampando uma política e inúmeras resoluções descolonizadoras, tentou encampar um processo que já se desenvolvia pela via armada e da mobilização popular no próprio continente africano. Com a descolonização, o colonialismo imperial se prolongou através das múltiplas formas de dependência; áreas monetárias, financiamentos privados e estatais, dependência comercial e tecnológica, ajudas militares, intervenções políticas, enfim, intervencionismo militar direto. A “diáspora africana”, originada na escravidão em massa iniciada nos séculos XV-XVI, abrangeu todos os continentes do planeta. Os movimentos em defesa dos direitos das populações afrodescendentes nos países “hospedeiros” prolongaram a luta contra o colonialismo e o imperialismo na África em escala mundial. A luta contra o apartheid e pela libertação de Nelson Mandela teve alcance internacional e comoveu os cimentos das próprias metrópoles capitalistas. Os “movimentos negros” têm hoje incidência nos cinco continentes, assim como as “revoluções árabes”, que tiveram um pico extraordinário no ano 2011, iniciadas precisamente nos países árabes africanos, sacodiram o mundo todo. A dominação imperialista na África, completada no século XIX, e a luta contra ela, se transformaram em nossos dias num ponto fulcral da agenda política dos oprimidos do mundo inteiro.

*Osvaldo Coggiola é professor titular no Departamento de História da USP. Autor, entre outros livros, de Teoria econômica marxista: uma introdução (Boitempo). [https://amzn.to/3tkGFRo]Notas[i] Neil Smith. O Desenvolvimento Desigual. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1988.[ii] Robert e Marianne Cornevin. Histoire de l’Afrique. Des origines à la 2º guerre mondiale. Paris, Payot, 1964.[iii] John Iliffe. Les Africains. Histoire d’un continent. Paris, Flammarion, 2009.[iv] J. F. Ade Ajayi. África do Século XIX à Década de 1880. São Paulo, Cortez/UNESCO, sdp.[v] Pierre Bertaux. África. Desde la prehistoria hasta los Estados actuales. México, Siglo XXI, 1972.[vi] Roland Olivier e J. D. Fage. Breve Historia de África. Madri, Alianza, 1972.[vii] Étinne-Richard Mbaya. Cent diz ans depuis la Conférence de Berlin, les guerres qui partagent l’Afrique. África nº 20-21, Revista do Centro de Estudos Africanos, São Paulo, Humanitas/USP, 2000.[viii] Alberto da Costa e Silva. O Brasil, a África e o Atlântico no século XIX. Estudos Avançados vol. 8, nº 21, São Paulo, Universidade de São Paulo, maio-agosto de 1994.[ix] Harry Magdoff. Imperialismo. Da era colonial até o presente. Rio de Janeiro, Zahar, 1979.[x] Vincent B. Khapoya. A Experiência Africana. Petrópolis, Vozes, 2015.[xi] V. G. Kiernan. Colonial Empires and Armies 1815-1960. Gloucestershire, Sutton, 1998.[xii] Roland Olivier e Anthony Atmore. Africa since 1800. Nova York, Cambridge University Press, 1981.[xiii] Josep Fontana. La época del liberalismo. Historia de España. Barcelona, Crítica, 2007.[xiv] Em Tetuán, o general espanhol O’Donnel, ao entrar na cidade, encontrou habitantes que falavam um espanhol arcaico: eram os judeus sefarditas da cidade, cujos ancestrais haviam sido expulsos de Espanha pela Inquisição, que haviam sido vítimas de um pogrom nos dias precedentes. Foi esse o primeiro contato “moderno” entre espanhóis ibéricos e sefarditas mediterrâneos (Danielle Rozenberg. L’Espagne Contemporaine et la Question Juive. Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2006).[xv] Jack Woddis. África. El león despierta. Buenos Aires, Platina, 1962.[xvi] Henri Brunschwig. Le Partage de l’Afrique Noire. Paris, Flammarion, 1971.[xvii] Pierre Léon (ed.). Storia Economica e Sociale del Mondo. Bari, Laterza, 1980.[xviii] Pierre Léon. Storia Economica e Sociale del Mondo, cit.[xix] Martin Meredith. Diamonds, Gold and War. Nova York, Public Affairs, 2007. A Rhodes Scholarship é uma prestigiosa bolsa internacional para estudantes externos na Universidade de Oxford da Inglaterra.[xx] David Van Reybrouck. Congo. Une histoire. Paris, Actes Sud/Fond Flammand des Lettres, 2012.[xxi] Marina Gusmão de Mendonça. Guerra de Extermínio: o Genocídio em Ruanda. Texto apresentado no Simpósio “Guerra e História”, realizado no Departamento de História da USP, em setembro de 2010.[xxii] Alberto da Costa e Silva. O Brasil, a África e o Atlântico no século XIX, cit.[xxiii] Apud Yvonne Kapp. Eleanor Marx. Turim, Einaudi, 1980, vol. II.[xxiv] Karl Marx. Carta a Pável V. Annekov (1846).[xxv] V. I. Lenin. Los Socialistas y la Guerra. México, Editorial América, 1939.[xxvi] Albert Memmi. Retrato do Colonizado. Precedido do retrato do colonizador. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2007.[xxvii] Jack Woddis.África. El león despierta, cit.[xxviii] Paul Gilroy. O Atlântico Negro. Modernidade e dupla consciência. Rio de Janeiro, Editora 34, 2012.[xxix] Henri Brunschwig. Le Partage de l’Afrique Noire, cit.[xxx] John Iliffe. Les Africains. Histoire d’un continent. Paris, Flammarion, 2009.[xxxi] Joseph Ki-Zerbo. História da África Negra. Lisboa, Europa-América, 1991.[xxxii] Jean-Louis Dufour. Première crise entre la France et l’Allemagne à propos du Maroc. Les Crises Internationales. Bruxelas, Complexe, 2000.[xxxiii] P. J. Cain e A. G. Hopkins. British Imperialism 1688-2000. Edimburgo, Longman-Pearson Education, 2001.[xxxiv] Thomas Pakenham. The Boer War. Johannesburg/Londres, Jonathan Ball/Weidenfeld & Nicolson, 1982.[xxxv] Matteo Dominioni. Lo Sfascio dell’Impero. Gli italiani in Etiopia 1936-1941. Bari, Laterza, 1992.[xxxvi] Mike Davis. Holocaustos Coloniais. Clima, fome e imperialismo na formação do Terceiro Mundo. Rio de Janeiro, Record, 2002.Veja neste link todos artigos de

Nenhum comentário:

Postar um comentário

12