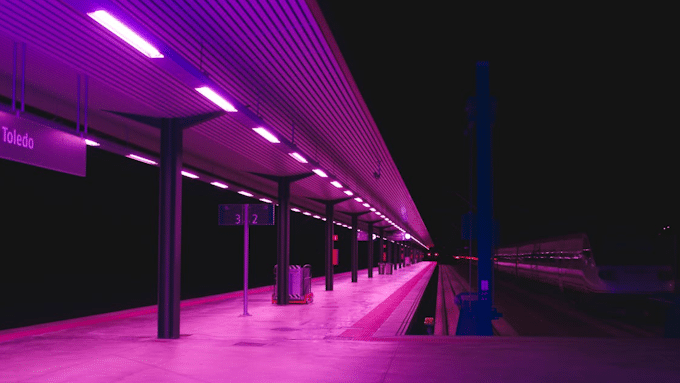

Imagem: Nicolas Postiglioni

Por FERNANDO NOGUEIRA DA COSTA*

Para entender a estratégia de sobrevivência da maioria da população, temos de pesquisar e estudar mais a dinâmica urbana

A tradição do nacional-desenvolvimentismo foi a defesa da industrialização no Brasil para tirar o atraso histórico. Uma parte da esquerda, nos anos 1950s, defensora do “socialismo em um só país”, isto é, na URSS, chegou a defender ardorosamente a aliança da classe operária com a burguesia nacional com esse propósito, dispondo a aceitar os baixos salários reais sem reposição!

Outra parte, nos anos 1970s, fundadora da Escola de Campinas, antecedente do social-desenvolvimentismo (“a socialdemocracia nos trópicos”), colocou o foco no problema da especificidade do capitalismo periférico, destacando as peculiaridades da industrialização aqui. Nossa história econômica deveria ser reinterpretada como a de um “capitalismo tardio”.

A industrialização, nessa etapa tardia, era contemporânea do capitalismo monopolista nos países mais avançados. As diferentes características dela se deviam às forças produtivas de cada fase do capitalismo serem distintas.

Havia então diferentes bases técnicas das quais deveria partir a industrialização de cada país. A historicidade das forças produtivas capitalistas levava à necessidade de o país adotar um planejamento estratégico direcionado para a etapa da industrialização pesada dar um salto tecnológico.

Envolvia problema de escala, relacionado à ainda diminuta dimensão do mercado interno, dada a concentração de renda. Exigia mobilização e concentração de capital suficiente para o investimento na infraestrutura e indústria pesada, mas a acumulação de riqueza financeira ainda não era disponível no sistema bancário comercial brasileiro. Concedia apenas empréstimos para capital de giro.

Em seu quarto ensaio sobre economia brasileira, no livro de 1972, Maria da Conceição Tavares mostrou a estrutura dos haveres financeiros entre 1964 e 1970. no ano da reforma bancária, pós-golpe militar, os ativos monetários representavam 88,4% deles, e no ano do louvado “milagre econômico” baixaram para 61,1%. Papel-moeda foram de 18,8% para 10,9%, depósitos à vista de 69,6% para 50,2%.

Os ativos não-monetários passaram de 11,6% para 38,9% nesses seis anos, surgindo aceites cambiais (13,6%), ORTN (10,9%), depósitos a prazo (7,3%) e depósitos de poupança (3,2%). A correção monetária permitiu o sistema financeiro manter o valor real dos seus ativos e dos clientes em períodos de inflação alta.

Aplicações bancárias, como cadernetas de poupança e títulos públicos, passaram a ser indexadas à inflação, garantindo os depósitos e os investimentos preservarem seu poder de compra. Isso atraiu mais poupança para o sistema bancário e ajudou a evitar a desintermediação bancária, ou seja, a fuga de recursos para ativos não financeiros (como imóveis ou dólar), típicos de ambientes inflacionários. Essa “desfinanceirização” acontece até hoje na vizinha Argentina.

Ao garantir rendimentos reais positivos, em período de inflação elevada, as aplicações financeiras corrigidas monetariamente incentivaram a formação de funding (fonte de financiamentos) interno. As pessoas e empresas passaram a manter seus recursos dentro da rede bancária urbana, contribuindo para a acumulação de capital e o crescimento das reservas financeiras nacionais.

Já é hora de a esquerda rever seus conceitos – a direita nunca foi de estudar – quanto à particularidade nacional. Terá sido a indústria “o carro-chefe” da economia brasileira ou, de fato, o desenvolvimento foi mais urbano em lugar de industrial? Os serviços urbanos – e não os poucos empregos na indústria regionalmente centralizada – não foram o fator de atração para emigração campo-cidade, além do grande fator de repulsão pelas péssimas condições sociais rurais?

José Eustáquio Diniz Alves publicou, digitalmente, o imperdível livro Demografia e economia, em comemoração dos 200 anos da Independência do Brasil. Propicia dados e fatos necessários para essa revisão histórica. Uso-os em seguida.

No século XX, a população brasileira cresceu quase 10 vezes (de 17 milhões em 1900 para quase 170 milhões em 2000), representando uma taxa média de crescimento geométrico de 2,3% ao ano. Multiplicou-se 46 vezes nos 200 anos da Independência. As maiores taxas de crescimento demográfico no Brasil aconteceram nas décadas de 1950 e 1960, ainda sem pílula anticoncepcional.

Os determinantes da queda da mortalidade foram o enriquecimento do padrão nutricional, a melhoria nas condições de higiene e saneamento básico, especialmente água tratada, e o avanço da medicina e do acesso ao sistema de saúde. Os determinantes da queda da natalidade foram o aumento da renda, a elevação do nível educacional, o acesso ao trabalho assalariado principalmente com a urbanização em vez da industrialização, a entrada da mulher no mercado de trabalho, a maior autonomia feminina e a redução das desigualdades de gênero, o aumento e a diversificação do padrão de consumo, a ampliação do sistema previdenciário, a universalização do acesso aos métodos contraceptivos e a conquista dos direitos sexuais e reprodutivos. Todos foram fenômenos urbanos!

Durante a maior parte da história brasileira, as taxas de natalidade eram altas para se contrapor às elevadas taxas de mortalidade e porque as famílias desejavam muitos filhos para ampliar a força de trabalho no campo. Porém, com a “reversão do fluxo intergeracional de riqueza”, os custos dos filhos subiram e os benefícios diminuíram. Os filhos deixaram de ser um “seguro” para os pais, já contando com o sistema público de proteção social e previdência, isso sem falar nos produtos financeiros criados, inclusive no setor privado, como reservas de segurança.

O Brasil foi um dos países do mundo com maior crescimento em termos populacionais e econômicos no século XX. Esse crescimento, em sua maior parcela, ocorreu no meio urbano, dada a criação da infraestrutura em transportes. As melhores décadas foram as de 1950 e 1970, época na qual a população ainda apresentava crescimento elevado e uma estrutura etária jovem.

O pior desempenho econômico ocorreu nas décadas de 1980, com o fim do Estado desenvolvimentista e o advento do neoliberalismo, e de 2010. A primeira década do século XXI marcou o melhor desempenho econômico pós-democratização. Mas a segunda década do século foi também a segunda década perdida com a explosão da bolha de commodities, em setembro de 2011, seguidas secas e inflação de alimentos, entre 2013 e 2016, e o erro técnico do Banco Central elevar a taxa de juro contra a quebra de oferta, provocando a desalavancagem financeira das empresas não-financeiras, endividadas devido ao Plano de Aceleração do Crescimento.

O choque de juros se somou ao choque do custo unitário do trabalho, choque cambial e tarifário em 2015, golpe semiparlamentarista em 2016. Provocou fuga de capital ou repatriamento de capital estrangeiro aplicado em ações brasileiras.

Diante tudo isso, a população brasileira sobrevive, principalmente, devido aos serviços urbanos. A agroexportação, bem como os minerais e o petróleo, propiciam superávit comercial para importação dos bens industriais necessários à montagem de bens de consumo duráveis vendidos no mercado interno.

Não é suficiente para cobrir o déficit no balanço de transações correntes com remessa de lucros, pagamentos de juros e patentes. O Investimento Direto no País por acionistas estrangeiros o cobre – e desnacionaliza ainda mais a economia.

Para entender a estratégia de sobrevivência da maioria da população, temos de pesquisar e estudar mais a dinâmica urbana. Em termos de grandes conglomerados urbanos, as três maiores regiões metropolitanas brasileiras, segundo as estimativas populacionais do IBGE de 2021, são as de São Paulo, com cerca de 22 milhões de habitantes, a do Rio de Janeiro com cerca de 13 milhões e a de Belo Horizonte com cerca de 6 milhões de habitantes.

Em 2021, o Brasil registrou 17 municípios com mais de 1 milhão de habitantes, com uma população de 46,7 milhões de habitantes, representando 21,9% da população nacional de 213,3 milhões de habitantes, segundo as estimativas do IBGE. Eram 326 municípios com mais de 100 mil habitantes, agrupando 123 milhões de habitantes, representando 57,7% da população total do país.

A população brasileira era de 51,9 milhões de habitantes em 1950, sendo 18,8 milhões (36,2%) no meio urbano e 33,2 milhões (63,8%) no meio rural. A população rural continuou crescendo em termos absolutos até 1970, quando chegou a 41 milhões de habitantes, mas em termos percentuais caiu para 44,1% da população total. A partir de 1970, a população rural iniciou uma trajetória de queda absoluta e relativa, caindo para 29,9 milhões de pessoas ou 15,7% da população total.

A população urbana cresceu continuamente durante todo o período e chegou a 160,9 milhões de habitantes, segundo o Censo Demográfico de 2010, representando 84,3% da população total. Portanto, conclui José Eustáquio Diniz Alves em seu informativo livro, cuja leitura recomendo a todos dispostos a rever a narrativa histórica tradicional, “o Brasil é um país predominantemente urbano e com um peso enorme das grandes cidades e regiões metropolitanas”.

Principalmente através de serviços urbanos, o PIB do Brasil cresceu 704 vezes entre 1822 e 2022, enquanto a população cresceu 46,3 vezes no mesmo período. Em consequência, a renda per capita cresceu 15,2 vezes no período. Um brasileiro médio recebe atualmente, em um mês, uma renda equivalente àquela recebida por um indivíduo médio de 1822 com cerca de 1 ano e 3 meses de trabalho. Melhorou, né? Também pudera, era um país escravocrata e rural…

*Fernando Nogueira da Costa é professor titular do Instituto de Economia da Unicamp. Autor, entre outros livros, de Brasil dos bancos (EDUSP). [https://amzn.to/4dvKtBb].Veja neste link todos artigos de

Nenhum comentário:

Postar um comentário

12